Si disputa domani la 120esima edizione della corsa di Boston: le prime donne a disputarla lo fecero giusto cinquant'anni fa

Stanisława Walasiewicz vinse l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932, l’argento a quelle di Berlino e stabilì svariati record nella sua lunga carriera, che concluse nel 1951 vincendo i campionati americani con il nome di Stella Walsh. Nel dicembre 1980, fu uccisa durante un tentativo di rapina a Cleveland e all’obitorio scoprirono che aveva cromosomi di entrambi i sessi e organi genitali maschili. Il tennista Richard Raskind, dopo vari tormenti interiori, cambiò sesso nel 1975 e l’anno dopo non poté iscriversi agli Us Open come Renée Richards. Citò la federazione tennistica per discriminazione di genere, ottenne ragione e nell’agosto del 1977 giocò il primo turno del torneo, perdendo da Virginia Wade. Imbottita di steroidi dai medici della Germania Est, la pesista e campionessa europea Heidi Krieger andò incontro a una metamorfosi e nel 1997 divenne “Andreas”, a seguito dell’inevitabile operazione per il cambio di sesso.

La storia dello sport è piena di casi di indeterminatezza sessuale, cui le autorità sportive hanno generalmente risposto in modo goffo e grossolano. Federazioni e comitati hanno per solito cercato di chiudere entro categorie perentorie le diverse sfumature della sessualità umana, allo scopo di salvaguardare la pur preziosa par condicio di partenza, messa a repentaglio dall’ambiguità di genere dovuta a cause genetiche o agli effetti del doping. Almeno una volta, tuttavia, tale indefinitezza è stata posta al servizio dell’emancipazione femminile, grazie alla determinazione di atlete come Bobbi Gibb, che fu la prima donna a correre la maratona di Boston giusto cinquant’anni fa.

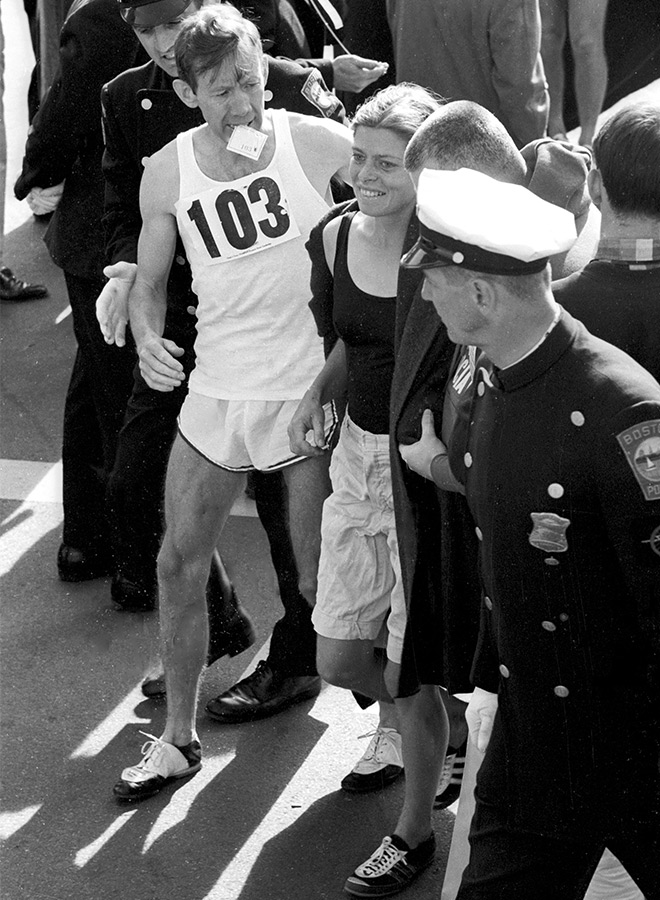

In programma ogni Patriot’s Day, la data che ricorda l’inizio della Guerra d’indipendenza americana, la corsa del Massachusetts è la più antica fra le maratone moderne. La prima edizione si disputò nel 1897, un anno dopo che il greco Spyridōn Louīs aveva trionfato ai primi Giochi di Atene nella prova pensata per celebrare la fatica di Filippide, il soldato che a perdifiato aveva portato dalla piana di Maratona all’Acropoli di Atene la notizia della vittoria sull’esercito persiano. Come le altre maratone, anche quella di Boston, è stata a lungo considerata un affare per soli uomini. La sola idea che una donna potesse volontariamente sottoporsi a una tale fatica era giudicata assurda e improponibile: lo avesse fatto, priva di tempra morale e fisica, avrebbe criminalmente attentato alla propria femminilità e compromesso la propria naturale funzione riproduttiva. Nata nel 1942, Gibb aveva coltivato una spiccata inclinazione per l’attività fisica quando dalle donne ci si aspettava che fossero carine e dignitose, che si impegnassero in lavoretti umili fino a che non venivano impalmate dall’agognato marito, che avrebbero servito per il resto della vita. Dalle ragazze ci si attendeva che assolvessero all’obbligo morale di restare confinate fra le mura domestiche, ad accudire i figli e il proprio uomo. Soprattutto, dalle ragazze carine e dignitose non ci si aspettava che volessero correre. Invece, correre era quello che Bobbi aveva cominciato a fare fin da bambina, e poi da adolescente e ancora da giovane donna, quando le coetanee “mettevano la testa a posto”. Dopo aver assistito alla maratona della sua città, nel febbraio 1966 inviò la domanda di iscrizione, che le fu rifiutata. Escogitò allora un piano alternativo e il successivo 19 aprile indossò una felpa con cappuccio, i bermuda del fratello e si nascose in un cespuglio vicino alla linea di partenza. Quando fu dato il via, Bobbi saltò in strada e si mescolò ai concorrenti regolari. Il suo stato di abusiva e la paura, inculcatale dai pregiudizi, di non poter concludere il percorso, la indussero a una condotta prudente. Gli altri podisti però la riconobbero presto e la incoraggiarono, così Bobbi si liberò del pesante indumento che ne celava l’aspetto. La folla si entusiasmò, le donne fra il pubblico piangevano e la incitavano. John Volpe, il governatore dello Stato, l’attese al traguardo e volle congratularsi con lei: l’insopprimibile bisogno di correre si era trasformato nell’affermazione di un principio, che molte coetanee e donne più adulte avrebbero difeso e sostenuto di lì a poco.

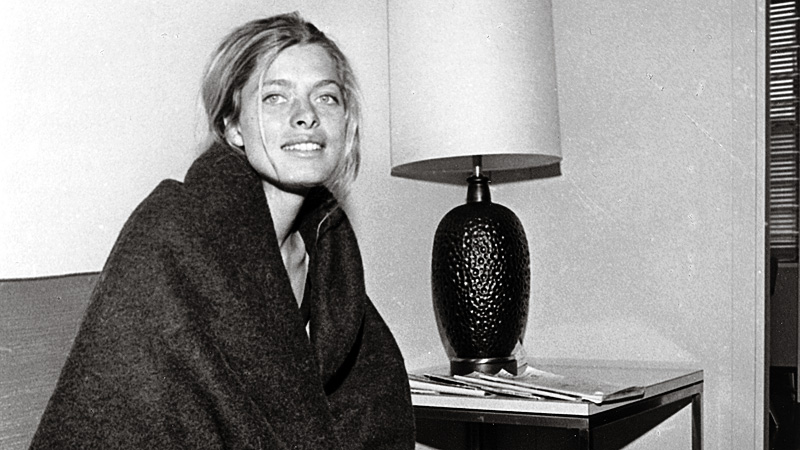

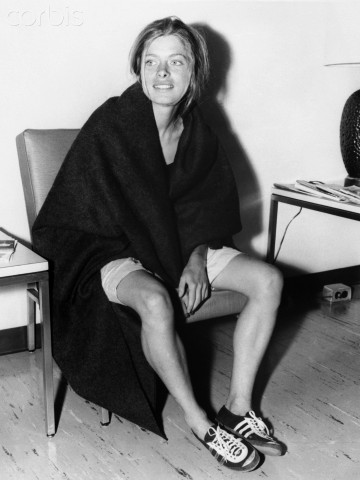

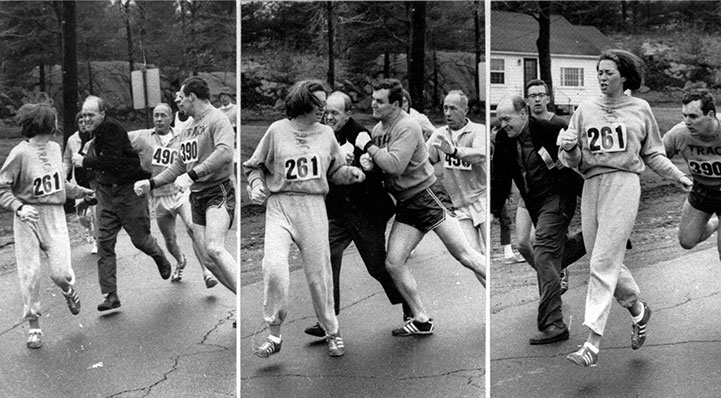

L’anno dopo, la scena fu occupata da Kathrine Switzer. Studentessa di giornalismo con la passione per la corsa, decise di dimostrare al suo scettico allenatore che era in grado di coprire la distanza di Filippide. All’epoca, la maratona di Boston non aveva un regolamento che impedisse la partecipazione alle rappresentanti del gentil sesso, tanto era giudicata irragionevole la sola eventualità che qualche temeraria si presentasse alla punzonatura per ottenere un numero di gara. Così, Switzer pagò i due dollari di iscrizione, si registrò con le iniziali e fu creduta un uomo. Nemmeno alla partenza badarono alle sue forme, peraltro camuffate da un maglione unisex, giustificato dal nevischio che cadeva il 19 aprile 1967. Le assegnarono un numero, il “261”, e la ragazza si avviò insieme alle migliaia di partenti. Dopo qualche chilometro, un ufficiale di gara la scovò in mezzo al suo gruppo. Saltò dal furgone e l’afferrò per la tuta, strattonandola e insultandola. Cercò di strapparle il numero, di spingerla fuori strada, di buttarla a terra, fino a che il ragazzo di Kathrine, un giocatore di football americano, lo scaraventò nelle aiuole. Kathrine rimase terrorizzata ed ebbe bisogno del sostegno della folla. Le urla si fecero così alte che a malapena poteva udire la propria voce. Sentì che lo spavento si trasformava in rabbia e poi in risoluta determinazione: prese un passo moderato e costante e in poco più di quattro ore giunse al traguardo. Il becero e anacronistico attacco che aveva patito, immortalato dai fotografi, ne fece un’icona del movimento femminista americano e galvanizzò le donne da una costa all’altra degli Stati Uniti.

Nel 1972, fu finalmente istituita la gara femminile, ma gli organizzatori pretesero che le ragazze ottenessero lo stesso tempo di qualificazione degli uomini. Solo otto ne furono capaci. Fu Nina Kuscsik a prevalere, proprio davanti a Kathrine Switzer, che invece avrebbe conquistato quella di New York nel 1974 e poi capeggiato il movimento per l’introduzione della maratona femminile nel programma delle Olimpiadi, cosa che avvenne nell’edizione di Los Angeles nel 1984.

Paolo Bruschi