Che tu possa incontrare

Il trionfo e il disastro

e fronteggiare quei due impostori

nello stesso modo

Rudyard Kypling, targa all’ingresso del Centrale di Wimbledon

In uno spot di una ventina di anni fa, il cestista Michael Jordan diceva più o meno: «Ho sbagliato più di 9000 tiri, ho perso quasi 300 partite, 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito più e più volte nella mia vita, ed è per questo che alla fine ho vinto tutto». Quelle parole coglievano una delle dicotomie essenziali dello sport e della competizione a esso connaturata: la brama della vittoria e il terrore della sconfitta.

Per la caratteristica peculiare di produrre graduatorie inequivoche (fosse anche per un solo centimetro o centesimo), lo sport rappresenta la metafora perfetta della vita. È facile accostare i trionfi e le disfatte sui campi di gara alle affermazioni e ai fallimenti della vita quotidiana, o, anche più drammaticamente, alla vita e alla morte. Anzi, ogni persona che si cimenta nella pratica sportiva condivide un prezioso privilegio: sperimentando con frequenza l’ebbrezza del successo e la delusione della sconfitta, può imparare ad assorbire gli alti e i bassi dell’esistenza con auspicabile equilibrio.

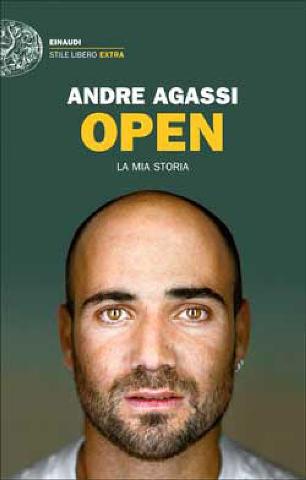

Queste considerazioni mi sono venute in mente ascoltando Andre Agassi durante la trasmissione “Che tempo che fa” di domenica scorsa, durante la quale è stata presentata la sua autobiografia (Open, Einaudi, 2011), che a oltre due anni dall’uscita ha registrato un recente boom di vendite che ha meravigliato lo stesso editore. Fin dal titolo, Agassi ha voluto anticipare il carattere ambivalente della sua personalità: da una parte, “aperto” rimanda alla sincerità con cui si offre al pubblico (in inglese, to open up significa “confidarsi”), in un percorso di scavo e di ricerca interiore volto anzitutto a capire se stesso e il proprio posto nel mondo; dall’altra, “open” è anche il nome che designa i maggiori tornei di tennis da quando nel 1968 è venuta meno la distinzione fra professionisti e dilettanti, da quando cioè il tennis è diventato fonte di guadagni stratosferici per i suoi protagonisti, inducendo così genitori frustrati o ambiziosi a riversare sull’ignara prole le proprie speranze di riscatto sociale e di affermazione economica. La molla che di fatto spinse il dispotico padre di Agassi, un ex-pugile di origine iraniana emigrato negli Stati Uniti, a tirannizzare il figlio su un campo di tennis auto-costruito per prepararlo a un radioso futuro di campione.

Forse involontariamente, il titolo del libro, scritto con il decisivo contributo del premio Pulitzer J.R. Moehringer (anche lui, guarda caso, segnato da un difficile rapporto con il padre, assente e inaffidabile), richiama anche la poetica dell’opera aperta postulata da Umberto Eco, seconda cui ogni opera d’arte è suscettibile di «essere interpretata in mille modi diversi senza che la sua irriproducibile singolarità ne risulti alterata». E non sono pochi i piani di interesse in cui si distende il testo, che ruota tuttavia intorno a un’ambiguità di fondo, simboleggiata dalle molte coppie di opposti che scandiscono la narrazione: l’amore-odio per il padre e il tennis; lo spirito ribelle dell’adolescente strafottente e l’ansia di accettazione del giovane inseguito dalla notorietà; la spavalderia guascona e la fragilità interiore; gli abissi e le vette; le cadute rovinose e i recuperi portentosi; la mondanità degli amori da rotocalco e l’intimità degli amici fidati; la colpa e la redenzione.

Per l’argomento di questo blog, tuttavia, è più interessante partire dal senso delle parole di Michael Jordan e da quella specie di elogio del fallimento che si legge in filigrana nella biografia di Agassi, che è stato infine capace di scalare la montagna del successo solo arrampicandosi sulle macerie lasciate dalle sue sconfitte.

Andre Agassi fu un prodigio precocissimo. Con un gioco incentrato su un frenetico movimento di gambe e un inedito anticipo nei colpi di rimbalzo, Agassi stupì i puristi che faticavano a classificare questo nuovo stile che consisteva nel comandare lo scambio e attaccare senza scendere a rete – con il senno di poi, Agassi può ben essere considerato l’anello di congiunzione fra i regolaristi degli anni ’70 e ’80 e gli attuali attaccanti da fondo-campo, che hanno portato all’estinzione i giocatori di rete e posto fine all’epoca d’oro della spettacolare contrapposizione fra volleatori e difensori della linea di fondo.

Primo riuscito prodotto dell’Accademia di Nick Bollettieri, descritta nel libro come un campo di addestramento para-militare per tennisti in erba, Agassi prese a vincere assai presto, senza però dissipare fra gli osservatori più pignoli, già infastiditi dalle sue scelte anti-convenzionali in materia di abbigliamento e capigliatura, l’impressione di essere un teen-ager un po’ viziato e un giocatore costruito in laboratorio e perciò privo del genio dei fuoriclasse. Questa impressione fu subito suffragata dal destino di splendido perdente nel quale Agassi rimase in principio imprigionato: sovente vincitore nei tornei minori, Andre cedeva clamorosamente negli appuntamenti più importanti, quando il suo edificio mentale si sgretolava invariabilmente mollandolo a un passo dalla vittoria.

Come nel 1990, quando sprintò fino all’atto conclusivo del Roland Garros, mandando in visibilio i ragazzini francesi per i calzoncini scoloriti con l’acido, gli scalda-muscoli rosa fosforescente e la (posticcia!) criniera mechata, soltanto per arrendersi ad Andres Gomez, vecchio ma talentuoso mestierante dei campi in terra rossa, che raccolse come un pacco-dono il suo unico Slam all’età di 30 anni suonati.

Come ancora tre mesi dopo, nella finale degli US Open, dove lo attendeva il più giovane Pete Sampras, regolarmente battuto nei campionati juniores. Agassi era il favorito e tutti scommettevano sulla sua vittoria. Invece, Sampras aveva sviluppato un meraviglioso tennis classicheggiante, con un ormai rarissimo rovescio a una mano, un servizio potente e preciso e una finezza di tocco sconosciuta ad Agassi, che finì strattonato, travolto e fatto a pezzi. Ispirato dagli Déi del court, Sampras servì traccianti imprendibili da destra e da sinistra, spazzolò le righe di dritto e di rovescio, abbreviò con successo gli scambi con frequenti blitz a rete. Agassi fu sotto la doccia prima di potersi immalinconire nei consueti soliloqui cui si abbandonano i tennisti impotenti.

Come infine nel giugno del 1991, ancora nella finale dei French Open, opposto a Jim Courier, anche lui forgiato dalla maschia accademia di Bollettieri, anche lui solido colpitore dal fondo con la racchetta impugnata come una mazza da baseball, ma con in più le stimmate del combattente irriducibile. Agassi non poteva perdere, non voleva soccombere contro l’ex moccioso che lo osservava con deferenza ai tempi della “Bollettieri Academy”. Partì infatti in testa e conquistò un rassicurante vantaggio anche nel secondo set; poi, il cielo di Parigi si riempì di nubi e la pioggia interruppe il match. Negli spogliatoi, Agassi si afflosciò: al rientro in campo, il sole splendeva ma le nubi oscuravano ora la sua mente. Courier recuperò, mise all’angolo il rivale con il suo tennis muscolare e Agassi finì sbranato.

Dopo tre finali perse su tre, Agassi fu bersagliato di critiche: nessuno avrebbe scommesso che sarebbe mai diventato il n. 1 della classifica mondiale. Fu considerato un pavido, inadatto psicologicamente a reggere la pressione agonistica, come una stralunata rock-star che aveva sbagliato il campo da tennis per un palco da concerto. Anche Andre se ne stava convincendo. Considerato il capostipite della nuova leva dei talenti americani, era stato sopravanzato da Sampras, da Courier e anche da Michael Chang, il devoto sino-americano che era diventato il più giovane vincitore di uno Slam quando si era impadronito del Roland Garros nel 1989.

Sull’orlo del tracollo nervoso, all’inizio dell’estate del 1992, Agassi si presentò controvoglia a Wimbledon, i prestigiosi campionati londinesi che nel passato aveva snobbato o dove aveva dato pessima prova di sé. Sotto lo sguardo di Lady Diana e degli esigenti appassionati britannici, Agassi indossò un inconsueto completo bianco, in osservanza dei rigorosi canoni estetici dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Con la mente visitata dai soliti fantasmi e la caratteristica andatura da passerotto impaurito, sembrava ancora più solo ancorato alla linea di fondo.

Faticosamente si fece strada fino ai quarti di finale, dove incrociò Boris Becker, il tedesco che aveva raggiunto la finale 6 volte nelle ultime 7 edizioni, alzando il trofeo in tre occasioni. Con sua stessa sorpresa, Agassi riuscì a leggere perfettamente la battuta di Becker e lo eliminò. In semifinale, superò il declinante McEnroe e si preparò all’ultimo atto contro il croato Goran Ivanisevic, che aveva appena giustiziato Sampras seppellendolo sotto un diluvio di ace. Il bombardamento dalla linea di servizio continuò anche in finale e Agassi perse la prima partita al tie-break. Un lieve declino nei turni di battuta del croato e le doti di risponditore consentirono ad Agassi di ribaltare il punteggio, per poi venire travolto 6-1 nel quarto set. Nell’ultimo, i due procedettero appaiati fino a che Ivanisevic andò a servire per restare nel match sul 4-5. A quel punto, prima che si materializzassero gli spettri che avevano sempre respinto Agassi in prossimità del traguardo, furono quelli che abitavano la psiche di Ivanisevic a stabilire vincitore e perdente: un paio di doppi falli e una facile volée spedita in rete fecero di Agassi il primo a vincere Wimbledon senza scendere a rete dai tempi di Bjorn Borg.

Non fu ancora la definitiva uscita dagli intricati labirinti psicologici che frenavano Agassi sulla soglia della maturazione come uomo e della piena espressione come atleta. Per completare la sua formazione, ci sarebbero ancora voluti la vertigine della vetta e la sensazione di vuoto del successo, un matrimonio fallito, una pericolosa danza sul baratro della droga e molti tracolli inspiegabili. Precipitato al n. 141, Agassi sopportò come una penitenza e una prova di maturità la risalita per gli scalcinati tornei minori da 1.000 dollari di montepremi e da lì partì per una riscossa cui non credeva più nessuno. Coronò anche il lungo corteggiamento di Steffi Graf e insieme, accomunati dalle ferite emotive che gli avevano inferto due padri ugualmente dispotici, decisero di mettere in piedi una famiglia tutta loro. Agassi continuò a giocare, sopravvisse agonisticamente molti anni alla più titolata moglie e stabilì inaspettatamente alcuni record di longevità, fino a sedere accanto agli immortali capaci di trionfare in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, ma rimanendo l’unico a poter aggiungervi anche l’oro olimpico conquistato ad Atlanta nel 1996.

Paolo Bruschi