Specialmente ora che Kobe Bryant siede in infermeria per una frattura al ginocchio, seguita alla rottura del tendine d’Achille avvenuta lo scorso aprile, non c’è alcun dubbio che LeBron James indossi la corona di miglior giocatore di basket del mondo. Molti tifosi americani sono tuttavia restii a riconoscergli tale rango, o almeno non gli tributano il credito incondizionato di cui invece facevano oggetto Michael Jordan o Magic Johnson. Gli rimproverano una certa presunzione (già implicita nella baldanza con cui porta uno dei suoi soprannomi, “Il prescelto”) e lo reputano ancora un traditore per essere approdato ai più attrezzati Miami Heat e quindi di aver lasciato la franchigia dei Cleveland Cavaliers, che l’aveva scelto dopo l’università e si attendeva di essere condotta da “King James” nell’olimpo della NBA – più o meno, come avevano fatto Larry Bird e lo stesso Jordan, che avevano trasformato in armate invincibili squadre malinconicamente perdenti.

Non è perciò sorprendente il putiferio mediatico sollevato oltreoceano dall’intervista che James ha rilasciato alla televisione della NBA, nella parte in cui, peraltro assai garbatamente, ha nominato l’elenco degli eroi all-time della palla a spicchi: richiesto di tratteggiare il suo personale Monte Rushmore, il massiccio roccioso del Sud Dakota dove sono scolpite le facce dei presidenti americani George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, James vi ha incluso Jordan, Magic Johnson, Bird e Oscar Robertson, profetizzando in mezzo a qualche simpatica facezia il suo ingresso nel novero dei più grandi giocatori di ogni epoca al termine della carriera.

Tanto è bastato perché seguissero le risposte piccate e le frecciate taglienti dei campioni dimenticati da LeBron. Bill Russell ha ricordato di aver vinto il campionato al suo anno di esordio e in quello di addio, aggiungendone altri nove nel mezzo, avendo guidato i Boston Celtics a 11 vittorie in 13 tornei fra gli anni ’50 e ’60. Anche il solitamente algido Kareem Abdul Jabbar ha emesso una sorta di comunicato generazionale, accusando i giocatori di oggi di non avere sufficiente memoria storica del gioco. Infine, il sarcastico Tom Heinsohn, altro bostoniano onusto di titoli, ha salacemente commentato che James è senz’altro sul Monte Rushmore, ma sotto le spoglie di un minuscolo sassolino rotolatone alle pendici, mentre vi venivano incisi i volti di Russell e Wilt Chamberlain.

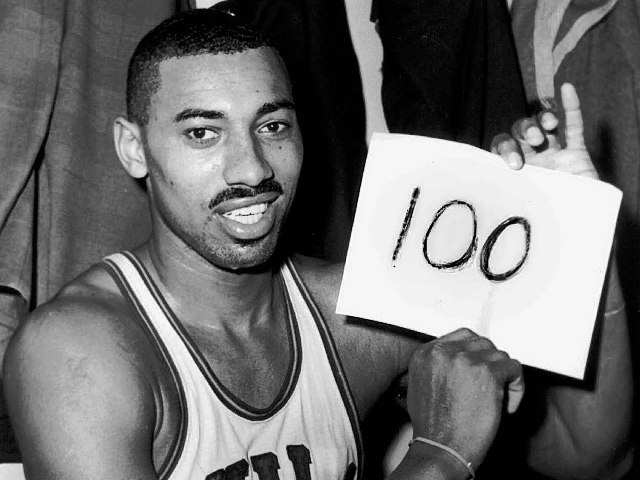

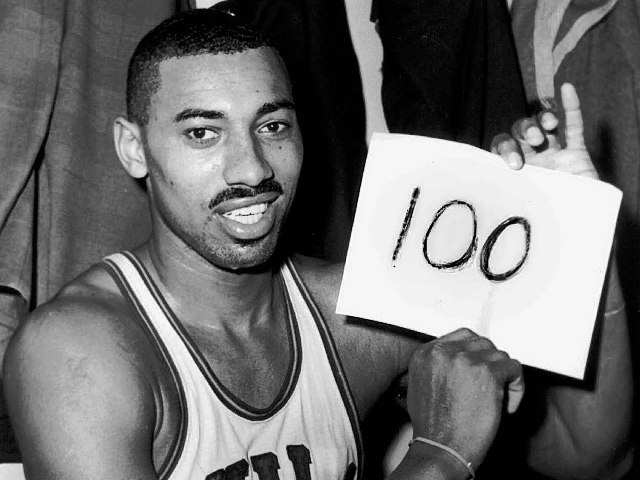

Da tifoso dei Los Angeles Lakers quale sono, avendo ricevuto da ragazzino l’incancellabile imprinting dello stile scintillante di Magic Johnson, non possiedo i galloni per ergermi ad avvocato difensore di James, ma occorre tuttavia riconoscere all’attuale sovrano tutta la reputazione che gli spetta e che James non cessa di incrementare partita dopo partita, come ha fatto appena due giorni fa, quando ha segnato 61 punti nella vittoria per 124-107 contro Charlotte. Gli storici della pallacanestro non hanno potuto fare a meno di osservare che tale prodezza è giunta appena un giorno dopo l’anniversario della gara in cui Chamberlain mise a referto 100 punti contro i New York Knicks. Il nuovo massimo in carriera di James impallidisce di fronte a quella prestazione-monstre, ma è forse il caso di analizzare da vicino l’impresa di Chamberlain per capire come fu possibile e quale fu il suo reale valore agonistico.

Nessuno può contestare che Chamberlain, deceduto nel 1999 e meritevole al pari dei campioni citati di un posto nel pantheon degli immortali, sia stato il massimo folgoratore di retine della storia del gioco. Prima e più di Jordan, il lungo dei Philadelphia Warriors iscrisse numeri inauditi nelle statistiche della NBA, viaggiando vicino e sopra i 40 punti di media nelle sue prime stagioni da professionista. Nel 1961-62, la sua annata da primato, segnò 50,4 punti e raccolse oltre 25 rimbalzi a partita! Quando il 2 marzo 1962 passò definitivamente alla piccola storia dello sport, come sempre accade per le imprese straordinarie, si verificarono alcune coincidenze favorevoli non tutte attribuibili al suo talento smisurato e che pare il caso di rammentare per stabilire i veri contorni tecnici di quell’unicum sportivo.

Quella sera, il tempo umido e freddo consigliava di stare in casa. L’Hershey Sports Arena fu riempita solo per metà della sua capienza di 8.000 spettatori. Il campionato NBA non era il fenomeno planetario di oggi, appena 9 squadre in tutto il paese vi partecipavano e le televisioni preferivano dedicarsi al football e al baseball. Persino il basket universitario attirava maggior interesse – non a caso, del record di Chamberlain non esistono riflessi filmati, ma solo la radiocronaca dell’ultimo quarto di gioco.

Si trattava inoltre di una partita di fine campionato, che non avrebbe cambiato il destino delle due squadre. Philadelphia aveva compilato un record di 46 vinte e 29 perse, mentre New York era il secondo peggior quintetto del campionato con un record di 27-45: i Warriors veleggiavano verso i play-off, mentre i Knicks ormai avevano tirato i remi in barca e pensavano già all’anno venturo. Anche per questo, lo staff medico dei Knicks non aveva consentito che venisse schierato il centro titolare, Phil Jordon, alle prese con l’influenza o, secondo alcuni, debilitato dai postumi di una sbornia. Il suo posto fu preso da Darrall Imhoff, il pivot di riserva che aveva fino ad allora giocato non più di 20 minuti a partita, mettendo insieme statistiche assai modeste. Per soprammercato, Imhoff fu presto limitato da problemi di falli e finì che toccò alla matricola Cleveland Buckner marcare Chamberlain, che lo sovrastava sia in centimetri che in carisma.

Con tali premesse, Philadelphia prese subito il controllo della situazione e Chamberlain prese a segnare canestri a grappoli. Dopo il primo quarto, i compagni si resero conto che i numeri di Wilt stavano diventando impressionanti e si diedero ad aiutarlo in ogni modo, anche oltre il limite di quello che oggi sarebbe comunemente accettato: «I miei compagni volevano che stabilissi il record – ha scritto Chamberlain nella sua biografia - e cominciarono a darmi la palla persino quando erano fronte a canestro e liberi per il tiro». Al termine, Chamberlain avrebbe accumulato addirittura 63 tiri (convertendone 36); un numero insensato, se si considera che nella storia della Lega mai nessun giocatore ha superato i 50 tiri e che Bryant, la sera che rifilò 81 punti ai Toronto Raptors (in quella che rimane la seconda miglior prestazione di sempre), ebbe bisogno soltanto di 46 tiri dal campo.

Verso la fine del tempo, con il risultato ormai acquisito, la gara divenne quasi farsesca: New York ricorreva sistematicamente al fallo perché non aveva giocatori in grado di contenere Chamberlain e Philadelphia faceva lo stesso per fermare il cronometro e ritornare il più presto possibile in attacco. Il tutto consisteva principalmente in 10 uomini che si spostavano da un canestro all’altro a gioco fermo. L’ultimo, caotico minuto, con la folla che si era svegliata dal torpore nell’imminenza dell’evento leggendario, fu speso dai padroni di casa nel tentativo spasmodico di far raggiungere a Chamberlain la fatidica soglia. Quando ci riuscì, mancavano solo 46 secondi alla fine: i tifosi irruppero sul terreno di gioco per festeggiare e gli arbitri quasi decisero di chiudere lì l’incontro. Poi, il gioco riprese e la palla tornò subito a Wilt, che però evitò di segnare un altro canestro, pensando che nel libro dei primati 100 punti avrebbero fatto una miglior figura di 102.

Il referto di gara decretò che Chamberlain era rimasto sul parquet ogni singola frazione di gara e che fu capace di catturare anche 25 rimbalzi, secondo il suo strabiliante standard di quell’anno. Più ancora stupefacente fu il suo rendimento dalla lunetta: con un dato in carriera di appena il 51% di liberi realizzati, quella sera magica, Wilt ne trasformò addirittura 28 su 32. Anche a questo proposito, c’è chi ha fatto notare una circostanza particolarmente propizia: i canestri dell’Hershey Sports Arena erano assai invecchiati, deboli e indulgenti con i tiratori, poiché il pallone tendeva a rotolare sul bordo e a ricadere all’interno.

Insomma, non si vuole qui sminuire oltre il dovuto l’impressionante risultato di Chamberlain, che anzi merita di essere venerato come una delle vette più alte dello sport mondiale, ma solo sottolineare l’importanza del contesto in ogni situazione data e suggerire di guardare sempre oltre i meri numeri per giudicare gli esiti di qualunque realizzazione.

E, forse, circoscrivere la sfrontatezza dello sfacciato LeBron James, che ha osato mettere se stesso davanti ai vecchi e gloriosi dèi del basket.

Paolo Bruschi