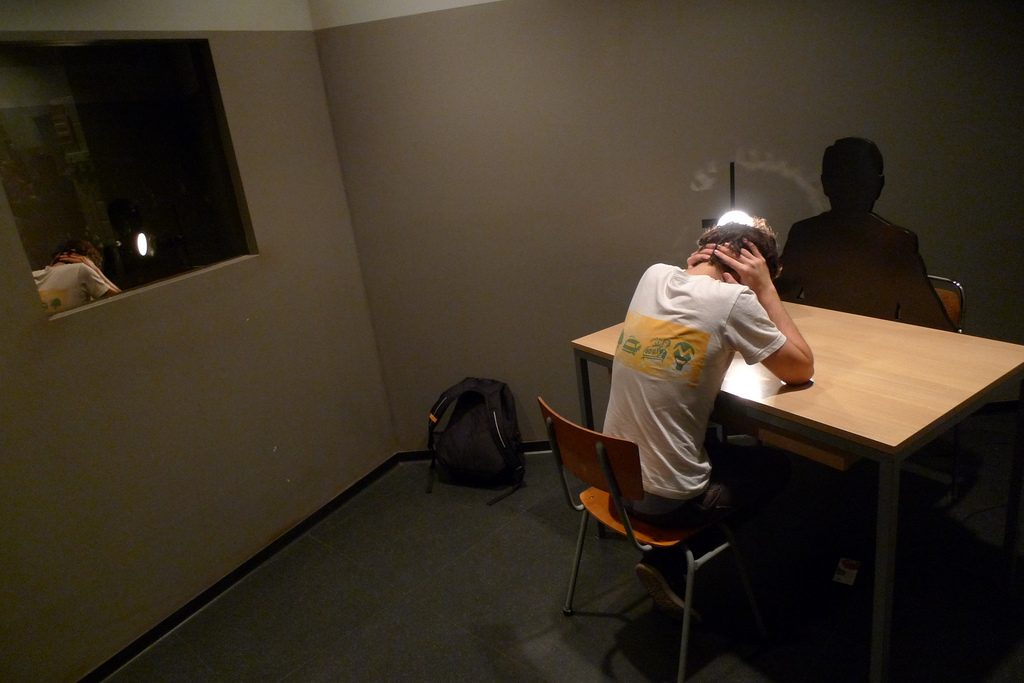

Spesso sottovalutiamo l’importanza dell’interrogatorio all'interno del procedimento penale. Per questo, nella mia tesi in Scienze criminalistiche e criminologiche dal titolo “Psicologia della testimonianza e tecniche d’interrogatorio”, ho voluto analizzare e sottolineare questo aspetto, sconosciuto ai non addetti ai lavori, ma di primaria importanza ai fini di un'indagine. Un buon interrogatorio è il requisito indispensabile per giungere ad un corretto resoconto del fatto e quindi, successivamente, ad una corretta validazione dell’accaduto in sede processuale. Chi si trova a dover valutare l’attendibilità di un tale resoconto deve affrontare da un lato la possibilità che il dichiarante deliberatamente menta, dall'altro, i rischi derivanti da erronea percezione o imprecisa memoria dei fatti narrati. In entrambi i casi, il risultato pratico consiste in una non corrispondenza alla realtà fattuale del contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone.

Il problema è risolvibile laddove il giudice disponga di riscontri o elementi ulteriori, di diversa natura, che gli consentono di verificare in maniera oggettiva tale discordanza, o aggravato, quando si tratta di valutare l’attendibilità intrinseca di un racconto reso da più testimoni che riferiscono diverse “verità” incompatibili tra loro. La valutazione dell’interrogatorio si risolve quindi, nel tentativo di scoprire se l’interrogato ha mentito o ha raccontato i fatti in maniera sincera. Compiendo un’analisi delle risposte verbali, i possibili segni di veridicità si possono attribuire a dettagli distribuiti in modo omogeneo, a modi non rigidamente strutturati di concatenare la sequenza delle informazioni, a correzioni spontanee, precisazioni, descrizioni ed emozioni. Segnali di menzogna, quindi di desiderio di ingannare l’interlocutore, si possono invece riscontrare in una perfetta cronologia del racconto, l’assenza di emozioni, frasi con vuoti temporali, variabilità dei dettagli, affermazioni evasive e frettolose. Più in generale, si va ad analizzare la qualità delle dichiarazioni, in base alla struttura logica del racconto, alla quantità di dettagli, alla descrizione di interazioni tra azioni, reazioni e conversazioni, a condizioni mentali ed emotive, ad associazioni esterne, alle ammissioni di dimenticanze o correzioni spontanee.

Un’ulteriore e non meno importante analisi da fare è quella relativa al comportamento non verbale, ossia le espressioni facciali, i movimenti del corpo, postura, atteggiamenti di vario genere: questi, tuttavia, non sono concreti elementi di valutazione utilizzabili processualmente, ma hanno comunque valore di sensibilità investigativa. Infatti, le parole assumono un significato anche in rapporto al modo in cui vengono pronunciate, all'espressione del volto, ai gesti, alle situazioni in cui vengono espresse. In realtà, sono proprio gli atteggiamenti non verbali, ossia, la postura, lo sguardo, la voce, i movimenti, la mimica, il tono muscolare, lo spazio, il modo di muoversi e di vestirsi, che hanno la forza di esprimere in modo autentico, il significato profondo di ciò che intendiamo comunicare, confermando o smentendo la parola. Secondo alcune ricerche infatti, gli stati d’animo e gli atteggiamenti del nostro interlocutore traspaiono solo nel 7% dei casi dalle parole, mentre nel 38% e nel 55% dei casi, sono la voce e la gestualità i veri indicatori dei suoi sentimenti. Diceva Freud: “nessun essere umano può conservare un segreto. Se le sue labbra tacciono, chiacchierano le punte delle sue dita; il tradimento trapela da ogni poro”.

Notizie correlate

Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro