Sessant'anni fa, ai Giochi di Melbourne, i pallanuotisti ungheresi e russi se le diedero di santa ragione, mentre l'Armata Rossa reprimeva la rivolta di Budapest

La pallanuoto è uno sport dalla doppia faccia. Sopra la superficie dell'acqua, i giocatori sono quasi aggraziati, scivolano e piroettano con agilità inarrivabile per i comuni mortali; sotto, invece, gli scambi di cortesie sono duri al limite della ferocia, tanto che le onde paiono solcate da squali affamati.

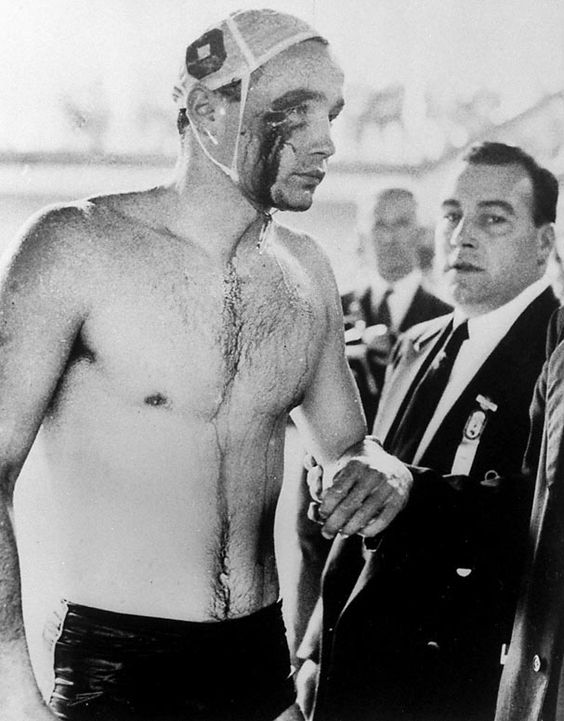

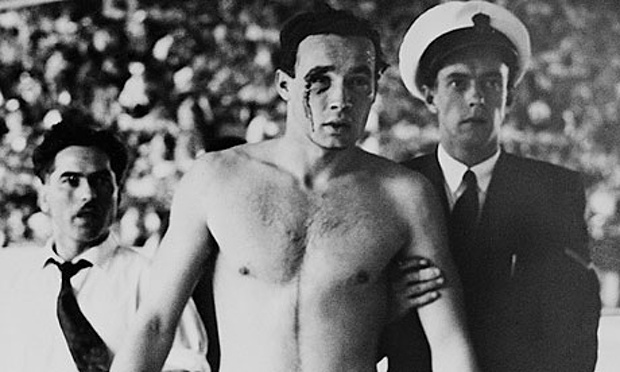

Il 6 dicembre 1956, le formazioni di pallanuoto di Ungheria e Unione Sovietica si guadagnarono un posto di rilievo nell’elenco delle vergogne sportive e, per una volta, la violenza fu ben visibile, dal primo all’ultimo minuto di gioco, fino a che il giovane magiaro Ervin Zádor fu estratto dall’acqua, sanguinante, e trasportato direttamente in infermeria.

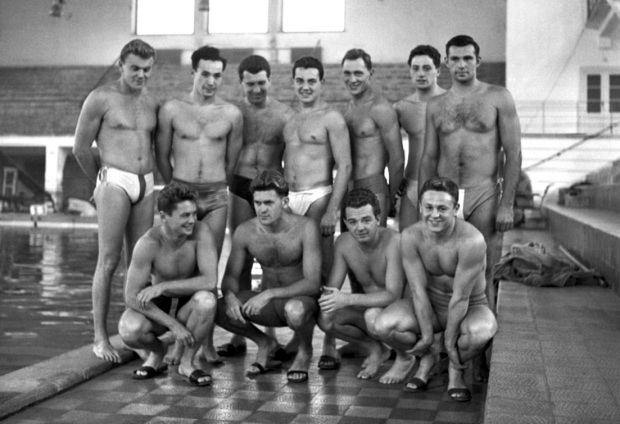

Dopo che l’Ungheria era finita sotto l’influenza di Mosca, nel quadro della divisione Est-Ovest che contrassegnava il periodo della Guerra fredda, ogni incontro fra le due rappresentative assumeva abbondanti significati extra-sportivi, più che mai nella pallanuoto, disciplina nella quale gli ungheresi erano i maestri incontrastati, avendo vinto tre delle ultime edizioni delle Olimpiadi e un argento a Londra nel 1948, quando si arresero all’Italia di Cesare Rubini. A Helsinki, nel 1952, i russi videro i rivali trionfare per l’ennesima volta, mentre loro dovettero accontentarsi di un poco lusinghiero settimo posto e quindi si impegnarono per migliorare il piazzamento nel 1956: dato che consideravano l’Ungheria una loro proprietà, studiarono un piano semplice e banale, consistente nell’inviare i propri giocatori ad allenarsi con gli ungheresi, copiandone il sistema di preparazione.

Diversi mesi prima dei Giochi, le due compagini si incontrarono in un torneo preparatorio a Mosca. I padroni di casa ottennero un successo assai contestato, principalmente grazie alla gentile intercessione dell’arbitro, e negli spogliatoi le due parti diedero vita a una memorabile scazzottata. Al match successivo, a Budapest, i tifosi rivolsero le spalle all’ingresso in piscina dei russi e coprirono l’esecuzione dell’inno sovietico con un frastuono assordante. Ce n’era abbastanza per avvelenare un’eventuale resa dei conti con le medaglie olimpiche in palio, ma ben altro doveva succedere per esacerbare il clima.

Nel 1955, il primo ministro ungherese Imre Nagy aveva incoraggiato i connazionali a credere in un futuro di riforme, liberi dalle strette tenaglie che il Cremlino aveva serrato intorno all’Europa orientale. La morte di Stalin nel 1953 e il XX congresso del PCUS di tre anni dopo, con la denuncia del terrore rosso da parte del successore Nikita Chruščёv, avevano alimentato speranze di cambiamento nei paesi satelliti, che parvero andare deluse quando Nagy fu estromesso dal potere su iniziativa di Mosca.

Il 22 ottobre 1956, giusto un mese prima dell’inizio delle Olimpiadi di Melbourne, gli studenti organizzarono una protesta pacifica e alla fine della giornata oltre 200.000 persone sciamarono per le strade di Budapest. Incapace di gestire una situazione inedita, di fronte a una moltitudine che esercitava il diritto di esprimere la propria opinione, la polizia aprì il fuoco. La violenza eruppe incontrollata e si diffuse in tutto il paese, nonostante Nagy venisse prontamente richiamato al potere.

Gli atleti ungheresi erano nel frattempo sequestrati in un ritiro fuori Budapest. Il 30 ottobre, Nagy dichiarò che avrebbero viaggiato verso l’Australia in rappresentanza dell’Ungheria libera, mentre indirizzava all’esterno richieste di aiuto per fermare la repressione comunista. Per una fatidica coincidenza, lo stesso giorno la crisi di Suez si intensificò, con l’invasione dell’Egitto da parte di Francia, Gran Bretagna e Israele. Nagy insistette e ritirò l’Ungheria dal Patto di Varsavia: quando la spedizione olimpica partì per un travagliato viaggio di tre settimane verso l’emisfero meridionale, la rivoluzione pareva vittoriosa. Fino al 20 novembre, gli atleti non ebbero notizie. Giunti in Oceania, Martin Miklós, il solo che parlava inglese, tradusse agli altri le ultime notizie pubblicate sui giornali australiani: i tank dell’Armata Rossa erano intervenuti, la resistenza era stata schiacciata e oltre 3.000 ungheresi erano stati uccisi. Due giorni dopo, Nagy fu arrestato: sarebbe stato processato per alto tradimento e impiccato. Spagna, Svizzera e Olanda boicottarono per protesta contro la repressione sovietica; Egitto, Libano e Iraq si astennero dal partecipare a causa di Suez.

Intanto, era passato oltre un mese da quando gli ungheresi avevano immerso un piede nell’acqua. Uno dei giocatori, Kálmán Markovits, se ne venne fuori con un sistema di marcatura a zona, del tutto innovativo per l’epoca. La squadra l’applicò e veleggiò placida verso la semifinale, dove l’attendeva proprio l’Urss: era l’occasione per una sonora vendetta, almeno sul piano sportivo. Lo scontro attirò una folla eccezionale, in larga misura composta dalla folta comunità ungherese che era emigrata in Australia, e l’ambiente divenne subito incandescente. Secondo Zádor, i magiari decisero di evitare la rissa, ma di provocare verbalmente gli avversari per indurli a perdere la calma. Il piano funzionò. Dopo meno di un minuto dal fischio d’inizio, al primo russo fu comminata un’espulsione temporanea. Altri due seguirono in breve, subito raggiunti da altrettanti ungheresi, che tuttavia salirono velocemente sul 4-0, protetti in retroguardia dalla difesa a zona. Gli assalti verbali continuarono: «Noi gli urlavamo che erano dei bastardi, che avevano cannoneggiato civili innocenti, e loro ci chiamavano traditori. Ci picchiavamo sopra e sotto il pelo dell’acqua», ha ricordato Zádor.

Con soli due minuti da giocare e il punteggio saldamente in mano all’Ungheria, la frustrazione dei russi giunse al culmine e Valentin Prokopov, forse il miglior pallanuotista sovietico della sua generazione, sferrò un colpo al volto di Zádor, che prese a sanguinare copiosamente. Il pubblico che sedeva a pochi metri dal bordo della vasca, si slanciò verso l’acqua, determinando l’intervento in forze della polizia, mentre l’arbitro svedese si affrettò a fischiare la fine delle ostilità.

La profonda ferita allo zigomo costrinse Zádor a disertare la finale contro la forte Jugoslavia, che fu comunque piegata per 2-1. Ricevette la sua medaglia d’oro in abiti civili e pianse per il suo paese, che aveva lasciato oltre un mese prima e dove non sarebbe più tornato. Insieme a metà della squadra, chiese e ottenne asilo politico in America, dove si guadagnò da vivere come allenatore di nuoto, dalle cui mani passò fra l’altro il promettente Mark Spitz. Morì nella sua casa in California, nel 2012.

Paolo Bruschi