Il 17 novembre 1976, le due nazionali si affrontarono nelle qualificazioni per i Mondiali di Argentina, ma l'esecutivo guidato da Giulio Andreotti proibì la diretta televisiva per non incentivare l'assenteismo dai luoghi di lavoro

La crisi economica e la stagflazione, il clima inquietante degli “Anni di piombo” e l’indole moralistica della classe politica impedirono ai tifosi italiani di assistere alla rinascita della nazionale di calcio, il giorno che gli Azzurri sconfissero l’Inghilterra a Roma. Era il 17 novembre 1976 e la partita rappresentava il confronto decisivo nell’ambito del girone di qualificazione ai Mondiali di Argentina, che si sarebbero disputati nel 1978.

Italia e Inghilterra componevano il gruppo eliminatorio insieme a Finlandia e Lussemburgo, che non costituivano nessuna minaccia ed erano già state agevolmente regolate prima della sfida romana. Sia gli italiani che gli inglesi annettevano un alto valore alla Coppa del mondo sudamericana: i primi avevano miseramente fallito ai Mondiali di Germania, quando i vice-campioni di Messico 1970 erano stati eliminati al primo turno; gli inglesi addirittura avevano mancato la qualificazione all’edizione del 1974, lasciando strada alla sorprendente Polonia del clownesco portiere Jan Tomaszewski, che nella gara decisiva dell’ottobre 1973 aveva sbarrato la strada agli attaccanti di Sua Maestà e mandato in pensione Sir Alf Ramsey, il tecnico che aveva condotto i Bianchi al titolo casalingo nel 1966.

Gli Italiani avevano dovuto prendere atto del tramonto della “generazione dei messicani”, la schiera di campioni come Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Luigi Riva, che aveva vinto gli Europei nel 1968 e occupato il posto d’onore nella Rimet del 1970, dietro il magno Brasile di Pelé, Carlos Alberto e Jairzinho. L’arduo compito della ricostruzione era stato affidato al “grande vecchio” Fulvio Bernardini, passato nei ruoli federali dopo i memorabili scudetti conquistati con la Fiorentina nel 1956 e con il Bologna nel 1964. Al nume “Fuffo”, faceva da assistente Enzo Bearzot. La filosofia di Bernardini poggiava su un solido e univoco convincimento, riassumibile nello slogan dei “piedi buoni”, che lo induceva a selezionare calciatori di grande talento tecnico, ancorché privi di significativa esperienza internazionale. Così ripensata, la nazionale cedette il passo alle potenze Olanda e Polonia nelle qualificazioni agli Europei del 1976, intravedendo la luce in fondo al tunnel in virtù degli esordi di nuove promesse quali Gaetano Scirea, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Francesco Graziani e Roberto Bettega.

Così ringiovaniti, gli Azzurri si mossero alla volta degli Stati Uniti, dove nel maggio 1976 andò in scena il Torneo del Bicentenario, che celebrava il 200esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza statunitense e a cui presero parte anche il Brasile, l’Inghilterra e Team America, una selezione di giocatori provenienti dalla North America Soccer League, il campionato Americano in cui giocavano vecchie glorie come Giorgio Chinaglia, Bobby Moore e lo stesso Pelé. Di fronte a migliaia di emigrati italiani, l’Italia demolì la compagine a stelle e strisce, ma fu duramente battuta dal Brasile per 1-4 e perse anche contro l’Inghilterra, che recuperò prodigiosamente due reti di svantaggio, segnando tre gol in otto minuti all’inizio della ripresa. La sconfitta alimentò consistenti dubbi sulla bontà del nuovo corso: non solo l’Italia aveva evidenziato una preoccupante mancanza di personalità, ma aveva rinforzato il complesso di inferiorità nei confronti dei “maestri del football”, che ora si stagliavano minacciosi sul cammino per il mundial argentino.

Il 17 novembre 1976 era mercoledì e il calcio d’inizio era previsto per le ore 14.30, nel bel mezzo di una comune giornata lavorativa. Come premesso, si trattava di anni di pesante difficoltà economica, dovuta allo shock petrolifero del 1973 e ai conseguenti problemi di bassa crescita e inflazione, di profonda incertezza politica e di gravi disordini sociali. Gli attacchi delle Brigate rosse, la formazione paramilitare di estrema sinistra che puntava a creare una situazione rivoluzionaria attraverso la lotta armata, le stragi neo-fasciste che falciarono decine di vite e oscure trame sovversive, stavano seriamente mettendo a repentaglio l’ancora fragile tessuto democratico. I maggiori partiti risposero con la strategia del “compromesso storico”, l’inedita intesa politica fra la Democrazia cristiana e il Partito comunista, lanciata da Enrico Berlinguer, all’indomani del golpe militare che aveva abbattuto il governo eletto di Salvador Allende in Cile, che poggiava su un’alleanza delle sinistre, in un contesto politico-sociale che richiamava da vicino quello italiano e che pertanto aveva non poco inquietato le forze popolari del nostro paese.

La marcia di avvicinamento dei comunisti all’area governativa, dopo il clamoroso successo alle elezioni generali del giugno 1976, si concretizzò quell’anno nell’esecutivo di “solidarietà nazionale”, un governo democristiano di minoranza, presieduto da Giulio Andreotti, che stava in piedi grazie all’astensione degli altri partiti dell’arco costituzionale, incluso il PCI. Per contrastare la depressione, il governo era impegnato nella lotta contro l’assenteismo. Non poche voci autorevoli si alzarono e chiesero alla RAI di non trasmettere la partita in diretta, per evitare di incentivare le assenze dal lavoro. Fu infine decisa la diretta via radio e la telecronaca differita alle ore 18.30 su RaiUno. Per massimizzare l’effetto della decisione, la RAI ottenne da TeleCapodistria e dalla TV della Svizzera, le cui trasmissioni in italiano raggiungevano buona parte dell’Italia settentrionale, di non mandare in diretta le immagini della partita.

Benché in registrata, la gara fu la prima a essere trasmessa a colori nella storia della RAI ed è illuminante ricordare, a conferma dell’impostazione pedagogica della TV di Stato di quei tempi, che anche il passaggio dal bianco e nero al colore fu rimandato da ragioni di tipo ideologico e culturale, e non da ostacoli di natura tecnologica. Già nel 1972, la televisione aveva diffuso le immagini a colori dei Giochi olimpici di Monaco e la sperimentazione era stata bissata alle Olimpiadi di Montreal del 1976, senza però che ne scaturisse l’avvio di una programmazione ordinaria sulle due reti pubbliche. Si temeva, nell’emergenza storico-sociale di allora, che il via libera alla TV a colori avrebbe incrementato la già iperbolica spirale inflattiva, attraverso l’acquisto dei nuovi apparecchi a colori e una paventata crescita dei consumi voluttuari, alimentata dall’irresistibile seduzione degli spot full-color - il trapasso alla TV a colori fu infine compiuto il 1° febbraio 1977, sebbene limitato inizialmente a sei ore di trasmissioni giornaliere.

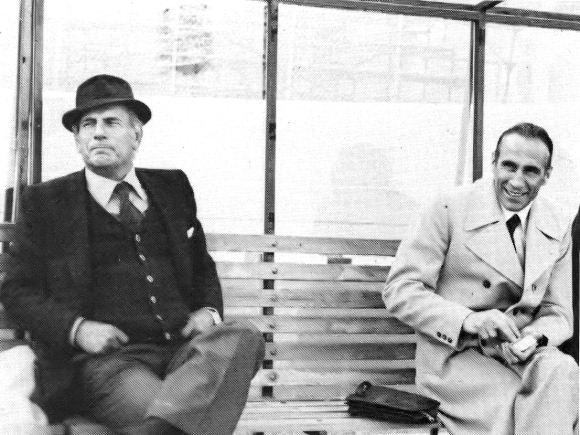

Per riassumere, 80.000 spettatori stiparono lo stadio Olimpico di Roma in un grigio pomeriggio autunnale e furono i soli a vedere in diretta la nuova Italia bearzottiana mettere sotto i rivali d’Oltremanica. In tribuna d’onore, furono peraltro scorti ben 11 membri del Governo di Giulio Andreotti e oltre 200 parlamentari, che pensarono bene di beneficiare della bella festa sportiva che avevano negato agli appassionati a casa. L’Italia aprì il punteggio con una ben assestata punizione di Antognoni, leggermente deviata in barriera da Kevin Keegan. Nessun pericolo degno di questo nome insidiò la porta difesa dal leggendario Dino Zoff e nel secondo tempo il risultato fu messo al sicuro al termine di una spettacolare azione di contropiede: Romeo Benetti recuperò un pallone a metà campo, lo smistò prontamente verso Franco Causio, che con un funambolico colpo di tacco mandò il compagno al cross, sul quale Bettega si avventò da par suo, superando l’incolpevole Ray Clemence con uno splendido colpo di testa in tuffo.

Un anno dopo, a Wembley, l’Inghilterra ebbe la sua rivincita con lo stesso punteggio di 2-0, che non fu sufficiente per staccare il biglietto per l’Argentina, dove si recarono gli Azzurri grazie a una migliore differenza-reti.

Paolo Bruschi