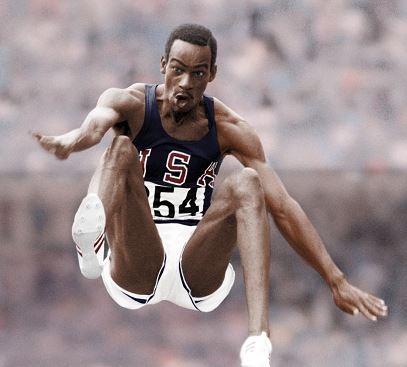

Alle Olimpiadi del 1968, il saltatore americano riscrisse il libro dei record e si assicurò l'immortalità sportiva

Ci sono prodezze sportive che polverizzano le aspettative più ardite, altre che violano la logica comunemente accettata e pochissime che sfidano addirittura le leggi della fisica. Alle 15.45 del 18 ottobre 1968, nello Stadio Olimpico Universitario di Città del Messico, Bob Beamon si iscrisse a tutte e tre le categorie, demolendo il record di salto in lungo e portandolo a 8,90 metri, una misura che rappresentò un autentico balzo nel futuro.

La minore resistenza dell'aria, dovuta all'altitudine della capitale messicana, favorì la prestazione di Beamon

Le Olimpiadi del 1968 erano cominciate solo dieci giorni dopo il Massacro di Piazza delle Tre Culture, l’uccisione di massa degli studenti che manifestavano contro le politiche autoritarie e repressive del governo. Mentre i corpi crivellati dai proiettili dell’esercito ancora giacevano negli obitori in attesa di riconoscimento, il Comitato Olimpico presieduto da Avery Brundage rilasciò un comunicato egocentrico per giustificare la prosecuzione dello spettacolo: «Nessuna delle proteste o delle violenze è stata mai diretta contro i Giochi olimpici e ci è stata fornita assicurazione che niente interferirà con il pacifico ingresso della Fiamma olimpica nello stadio. Come ospiti del Messico, abbiamo piena fiducia che i messicani, universalmente conosciuti per la loro sportività e grande ospitalità, si uniranno ai partecipanti e agli spettatori nella celebrazione dei Giochi, una genuina oasi di pace in un mondo travagliato».

Il patetico tentativo di tenere la politica fuori dallo sport, nello stesso anno della brutale repressione della Primavera di Praga, delle dimostrazioni contro l’assurda guerra del Vietnam, delle oceaniche manifestazioni studentesche a Parigi e nel resto d’Europa, dell’assassinio di Martin Luther King e di Bob Kennedy, fu ridicolizzato dalla cerimonia di premiazione dei 200 metri piani: Tommie Smith e John Carlos salirono sul podio a piedi scalzi e salutarono l’inno statunitense con il pugno guantato di nero, simbolo del Black Power, supportati dall’australiano Peter Norman, che indossò la spilla del “Progetto olimpico per i diritti umani”. I due sprinter afro-americani furono espulsi dalla squadra americana e banditi per sempre dalle competizioni internazionali.

Il giorno dopo, Beamon avrebbe indossato su quello stesso podio dei calzini neri per dimostrare il suo sostegno al movimento dei diritti civili. Come ci arrivò, sul podio, è a stento credibile.

Da bambino, Beamon era così gracile da generare dubbi sulla sua stessa sopravvivenza. La madre morì prima che compisse un anno di età e il padre era un individuo manesco e violento che spesso lo picchiava. Non desta meraviglia che da adolescente fosse diventato membro di una banda di delinquenti, che sfidava i rivali in duelli al coltello. L’atletica venne a salvarlo: a quindici anni, ai campionati newyorkesi del 1962, vinse il lungo e capì che la sua vita poteva essere qualcosa di diverso da sofferenza e indigenza.

Arrivò all’appuntamento olimpico del 1968 in capo a una stagione esaltante, durante la quale aveva dominato 22 gare su 23, stabilito il suo personale a 8,33 metri e addirittura saltato 8,39, che sarebbe stato per quattro centimetri il nuovo record del mondo se non fosse stato ottenuto con vento irregolare. In Messico, lo attendeva il confronto con il britannico Lynn Davies, olimpionico a Tokio quattro anni prima, con Ralph Boston, oro a Roma nel 1960, e con Igor Ter-Ovanesjan, il sovietico che deteneva il primato del mondo in coabitazione con lo stesso Boston. Nei salti di qualificazione, Beamon sentì il peso del pronostico e fu protagonista di due nulli. Sull’orlo dell’eliminazione, Boston gli suggerì di riorganizzare la rincorsa e di saltare ben prima della linea di stacco. Così fece e ottenne la misura sufficiente a passare in finale.

La notte prima della gara decisiva, Beamon era in tutti gli stati e nel tentativo di calmarsi bevve diversi bicchierini di tequila, poi finì fra le braccia della fidanzata Gloria. Sorteggiato per quarto, vide i rivali sbagliare il tentativo iniziale e si apprestò alla pedana con animo rilassato. Sciolse le braccia e le gambe, si piegò in avanti per un breve raccoglimento, sentì il vento alle spalle e avvertì il beneficio dell’aria rarefatta dell’altopiano messicano, resa ancor più elettrica da un imminente temporale: erano le condizioni ideali per un miracolo.

Corse veloce, come se dovesse vincere i 100 metri, spiccò il volo al limite della battuta di stacco, mulinò le braccia in aria per conservare lo slancio, toccò con il sedere e rimbalzò fuori dalla sabbia come un canguro. Pensò di aver eseguito un bel salto e si maledì per essere atterrato con il fondoschiena, così limando centimetri preziosi alla misura. Il sistema ottico di misurazione era insufficiente a valutare la lunghezza del balzo e i giudici ricorsero a un metro a nastro. Finalmente, quasi venti minuti dopo il salto, comparve sul tabellone elettronico la strabiliante cifra: 8,90 metri!

Poco avvezzo al sistema metrico decimale, Beamon non capì e si guardò intorno con aria interrogativa. Fu Boston a svelargli che aveva appena frantumato il primato mondiale con un margine di 55 centimetri. Beamon quasi collassò per l’emozione e furono gli avversari a sorreggerlo: «Hai appena distrutto la competizione, siamo tutti dei bambini al tuo confronto», lo elogiò Davies.

Beamon sorretto dagli avversari, che non poterono replicare al suo salto anche per lo scatenarsi di un temporale

Nella storia della disciplina, il record del mondo era stato battuto per tredici volte, con incrementi medi di sei centimetri. Il “salto del secolo” offrì lo spunto per coniare un nuovo aggettivo nella lingua inglese, beamonesque, ossia una prodezza tale da soverchiare clamorosamente ogni precedente e da superare ogni immaginazione.

Dopo quella prestazione epocale, Beamon fu soggiogato dalla sua stessa impresa e non riuscì più a fare meglio di 8,22 metri. Che quel record fosse stato un viaggio con la macchina del tempo è dimostrato non tanto dal fatto di resistere 23 anni, ma piuttosto dalla longevità del nuovo primato: quello ritoccato a 8,95 da un Mike Powell in stato di grazia, in occasione dei Mondiali di Tokio del 1991, quando Carl Lewis si issò fino a un 8,91 “ventoso”, è imbattuto da allora e nessuno si è neanche avvicinato per insidiarlo.

Paolo Bruschi