Giusto 80 anni fa, la saltatrice tedesca di origine ebrea fu esclusa dai Giochi di Berlino. Il suo posto fu preso da Dora Ratjen, che proprio non avrebbe dovuto esserci

È così universalmente noto che le Olimpiadi berlinesi del 1936 furono una smaccata propaganda della Germania nazista che si fa fatica a credere che Adolf Hitler non intendesse affatto organizzarle. Benché, nemmeno allora, il Comitato Olimpico Internazionale non fosse propriamente una congrega di anime in pena per la fratellanza universale, l’ecumenismo solidale e il pacifismo internazionalista, alle orecchie del Führer i soli slogan suonavano blasfemi. Fu il sulfureo Joseph Goebbels a convincerlo: “il dottore”, come lo appellava lo stesso Hitler con la deferenza dovuta al solo laureato fra gli alti papaveri del Reich, gli spiegò che opportunamente governate le Olimpiadi avrebbero degnamente celebrato il nazionalsocialismo e la fuoriuscita del paese dalla posizione di minorità cui l’aveva costretto la pace di Versailles. Toccò pertanto allo zoppo ma determinatissimo Ministro della Propaganda installarsi sulla tolda di comando dei Giochi, che il CIO aveva assegnato all’agonizzante Repubblica di Weimar nel 1931, due anni prima che Hitler ascendesse al cancellierato.

Il film "Olympia", girato da Leni Riefenstahl (qui fra Goebbels e Hitler), alimentò la propaganda nazista alle Olimpiadi di Berlino

L’immediato attacco ai 500.000 ebrei che abitavano il paese (ossia, lo 0,77% della popolazione), in principio teso a emarginarli dalla vita pubblica per indurli a emigrare e poi acutizzato dalle leggi di Norimberga del 1935 che li privava della cittadinanza e ne vietava il matrimonio o la convivenza con gli ariani, suscitò una comprensibile indignazione all’estero. Anche lo sport fu colpito, tanto che i club ebraici furono prima marginalizzati nell’uso delle strutture sportive e quindi semplicemente chiusi. Sorse perciò un dibattito sull’eventuale boicottaggio delle Olimpiadi, soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che Berlino influenzò in più modi. Nel dicembre del 1935, la nazionale di calcio tedesca accettò l’invito della Federazione inglese per un’amichevole da disputarsi nello stadio del Tottenham. Le autorità naziste si premurarono di dichiarare ai quattro venti che si trattava della visita di umili apprendisti ai maestri del football, mentre i numerosissimi tifosi germanici al seguito furono debitamente catechizzati affinché a Londra e sugli spalti tenessero un comportamento irreprensibile. La partita, agevolmente dominata dai padroni di casa per 3-0, fu un tale concentrato di stucchevole fair play che la stampa albionica definì comiche le frequentissime e ipocrite strette di mano fra i giocatori.

Negli Stati Uniti, intanto, un sondaggio d’opinione aveva rivelato che il 43% degli intervistati era favorevole a disertare e solo una risicata maggioranza nel locale Comitato olimpico spingeva per la partecipazione, nonostante gli sforzi Avery Brundage. Nato e cresciuto in una ricca famiglia dell’Illinois, d’idee al punto reazionarie e razziste da meritare il nomignolo di slavery Avery (lo schiavista Avery), Brundage sarebbe stato presidente del CIO dal 1952 al 1975 e cominciò facendosi le ossa alla vigilia dell’edizione del 1936. Per tranquillizzare i colleghi, si recò in Germania per valutare di persona la condizione degli ebrei. Mostrò ai suoi ospiti gli articoli che descrivevano le violenze inflitte alla minoranza giudaica, ma volutamente restrinse il suo campo d’indagine all’ambito sportivo, dove vigeva una regola ben conosciuta dall’americano: “separati ma uguali”. Dopotutto, era la stessa norma che aveva legalizzato la discriminazione razziale negli Usa e certo non poteva allarmare Brundage: «Anche nel mio club di Chicago, gli ebrei non sono ammessi», commentò blandamente. Ciò che gli importava era che agli ebrei fosse concesso di competere per qualificarsi e fu quanto ottenne, almeno formalmente – la circostanza che la selezione degli atleti olimpici fosse operata dalle autorità, e non dalle gare di qualificazione come negli Usa, non fu ovviamente menzionata dai nazisti e Brundage fu ben felice di non approfondire.

Fu allora che entrò in scena Gretel Bergmann, una dolce ma vigorosa ragazza ebrea originaria del Baden-Württemberg, che eccelleva nel calcio, nella corsa, nel lancio del disco e nel salto in alto, seppur a Londra, dove i genitori l’avevano mandata a studiare per sfuggire il crescente anti-semitismo tedesco. Nell’alto fu campionessa britannica nel 1934 e accettò di tornare in patria per prepararsi ai Giochi, temendo rappresaglie contro la sua famiglia. Doveva essere il simbolo dell’atteggiamento inclusivo dei nazisti e fu perciò trattata con tutti i riguardi, venendo invitata ai campi di allenamento riservati agli ariani, come fu riportato con soddisfazione dalla stampa statunitense.

Un salto di Bergmann, il cui record nazionale è stato riconosciuto dalla Federazione tedesca nel 2009

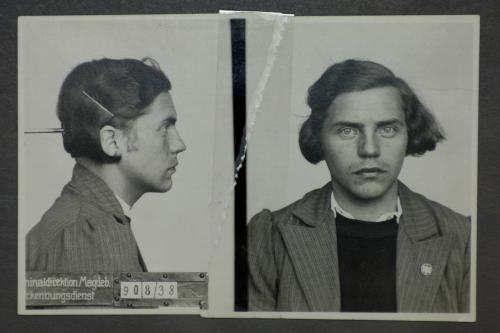

Nella primavera del 1936, si confrontò così con Elfriede Kaun, primatista tedesca, e con Dora Ratjen, l’altra atleta che aspirava a un posto ai Giochi. Fortemente motivata, si migliorò sensibilmente e insieme alla stessa Kaun salì al record nazionale di 1.60 m. Sicura di essersi guadagnata il biglietto per lo stadio olimpico, accolse con grande amarezza l’esclusione disposta dalla federazione nazionale, che le fu notificata solo dopo che la squadra statunitense aveva fatto rotta per l’Europa. Ai Giochi, l’oro arrise all’ungherese Ibolya Csák con 1.60, misura valicata anche da Kaun, che fu bronzo per il maggior numero di errori. Ratjen, selezionata al posto di Bergmann, si fermò ai piedi del podio con 1.58 m.

Anche Ratjen era però sulla rampa di lancio, come dimostrò vincendo gli Europei viennesi di due anni dopo con il primato mondiale di 1.70 m. Sul treno di ritorno fu però fermata da uno zelante controllore, che non riusciva ad associare la sua carta d’identità alla persona che sedeva davanti a lui. La fronte piatta, la mascella squadrata e le braccia pelose non lo convincevano. Consegnò Ratjen al comando di polizia, dove una banale visita rivelò che la saltatrice era in realtà un uomo, e ovviamente lo era sempre stato. Fu incarcerata e privata dei suoi titoli.

Ancora oggi, alla bella età di 102 anni, dalla sua casa del Queens, nello stato di New York, Bergmann rammenta quella “bizzarra ragazza”, che eludeva gli sguardi delle compagne negli spogliatoi, si faceva la doccia lontano da occhi indiscreti e si depilava accuratamente prima di scendere in pista. La ricorda senza rancore, con la comprensione che si riserva alle vittime di un’epoca spietata e disumana.

Paolo Bruschi