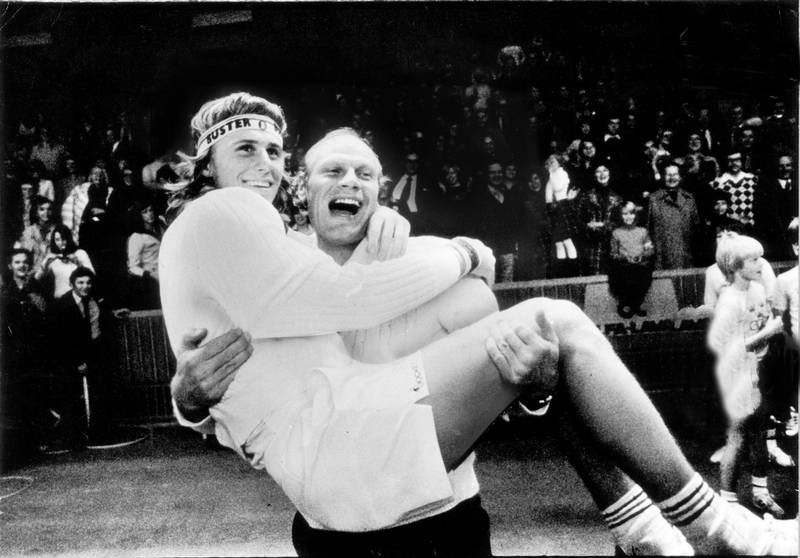

Il 21 dicembre 1975, il diciannovenne Bjorn Borg condusse i connazionali alla conquista del prestigioso trofeo contro la Cecoslovacchia di Jan Kodeš

Inventato, o almeno codificato nella sua forma moderna, in Gran Bretagna nella seconda metà del XIX secolo, il tennis si diffuse inizialmente fuori dall’Europa seguendo le rotte che conducevano agli ex possedimenti d’oltremare della madrepatria. Per questo, i paesi che dominarono il gioco furono a lungo l’Inghilterra, gli Stati Uniti e l’Australia, che monopolizzarono l’albo d’oro della Coppa Davis per oltre 70 anni, ad eccezione del breve interregno francese, dovuto alla straordinaria fioritura contemporanea di un manipolo di campioni subito ribattezzati i “Quattro moschettieri”: Lacoste, Cochet, Borotra e Brugnon si appropriarono infatti dell’insalatiera d’argento dal 1927 al 1932.

L’incontrastato magistero anglosassone riprese subito dopo e, anzi, dal ’36 al ’73, il trofeo se lo spartirono esclusivamente americani e australiani. Nel 1974, il ristretto novero di vincitori accolse il Sudafrica, pur sempre un ex dominio inglese, per giunta fregiatosi della prestigiosa coppa in circostanze assai particolari, dato che lo scandalo provocato dall’apartheid del governo di Pretoria coinvolse anche lo sport. L’Argentina di Guillermo Vilas rinunciò per protesta a incontrare i sudafricani, che passarono il turno senza giocare. La semifinale li pose di fronte agli azzurri del capitano-non-giocatore Fausto Gardini, i quali decisero infine di recarsi a Johannesburg, dove furono superati per 4-1. La finale tuttavia, unico caso nella storia, non fu giocata, poiché l’India, che ne aveva acquisito il diritto battendo l’URSS, rifiutò di incontrare i rappresentanti dell’odioso regime segregazionista, pare su precisa direttiva della premier Indira Gandhi. Il Sudafrica fu considerato vincitore della competizione, dalla quale però sarebbe stato bandito due anni dopo e riammesso soltanto nel 1992, dopo la fine dell’apartheid.

L’anno successivo, finalmente, la Svezia ruppe il monopolio dei paesi anglofoni, grazie alle prodezze di Bjorn Borg, un teenager da poco arrivato sul circuito, ma già balzato ai vertici del neonato ranking mondiale con un gioco e uno stile a dir poco rivoluzionari. Fino ad allora, il tennis era stata una faccenda piuttosto semplice. Due tizi con un fare più o meno elegante picchiavano la pallina nel tentativo di anticipare la discesa a rete dell’altro e chiudere il punto con una volée o uno smash. Più o meno la stessa tattica sopravviveva dalla nascita del gioco e fra un semidio come l’australiano Rod Laver, che negli anni sessanta aveva realizzato per due volte il Grand Slam, e un modesto giocatore di club esistevano solo differenze di grado nell’approccio alla gara, nella tattica e nella perizia tecnica. Con la sua condotta maleducata e le stangate dalla linea di fondo, Jimmy Connors infranse le più consolidate tradizioni dei court e nello stesso periodo Borg si impose come monotono e implacabile regolarista: i suoi errori erano rarissimi e gli avversari venivano demoliti dalla crescente progressione di dritti e rovesci da fondo o infilzati da precisissimi passanti se si avventuravano a rete per sfuggire al forcing del glaciale scandinavo. La presa bimane del rovescio, mutuata dall’hockey e che rese necessario un prolungamento dell’impugnatura in pelle della racchetta, e l’abitudine di portare i colpi con un’esasperata torsione della schiena, conferendo alla palla rotazione e angoli inusuali per i tempi, frustravano le tattiche offensive della maggior parte degli attaccanti, mentre gli attendisti e i nascenti pallettari, che si incamminavano sulla strada aperta dallo stesso Borg, venivano invariabilmente annichiliti dalla maggiore solidità fisica e mentale dello svedese.

L’imperturbabilità e la saldezza nervosa di Borg erano tanto tetragone da scoraggiare i rivali prima dei suoi estenuanti colpi arrotati. Sfinito dal muro che gli si parava oltre la rete, durante la finale di Wimbledon del 1976, l’irascibile Ilie Nastase, ormai troppo indietro nel punteggio, pensò bene di mirare alla figura dell’avversario, causandone appena un impercettibile scarto laterale che bastò a schivare il missile, senza scalfirne la ferrea concentrazione. Più scherzosamente, lo stesso Nastase notava che era impossibile dire dal comportamento che Borg teneva nello spogliatoio dopo la gara se avesse vinto o perso. Così armato, tecnicamente e soprattutto psicologicamente, Borg esordì in Davis appena quindicenne, spedito nella mischia da Lennart Bergelin, che sarebbe diventato il suo mentore e il suo protettore durante l’intera carriera professionistica.

Due anni dopo, condusse per mano i connazionali allo storico successo, vincendo tutti gli incontri disputati e rimediando alle molte sconfitte di compagni inadeguati. Le maggiori insidie vennero da fattori extrasportivi. Come nel caso del successo sudafricano dell’edizione precedente, le turbolenze storico-politiche interferirono sull’evento sportivo, stavolta a causa del Cile, dove appena due anni prima il governo democraticamente eletto del socialista Salvador Allende era stato rovesciato dal golpe del generale Augusto Pinochet, segretamente sostenuto dalla CIA. Il regime militare che seguì, instaurò una dittatura spietata e sanguinaria, che suscitò un’ondata di sdegno internazionale. Anche lo sport fu interessato, come già era accaduto nel novembre 1973, quando l’URSS rifiutò di viaggiare fino a Santiago per il ritorno dello spareggio interzona valevole per l’accesso ai Mondiali di Monaco. Con notevole sprezzo del ridicolo, la nazionale cilena fu ugualmente costretta a scendere in campo e, senza avversari, anche a segnare una rete macabra e grottesca, in quella che Edoardo Galeano definì la partita più patetica della storia.

Nella Davis del ’75, il Cile arrivò fino alla semifinale, in programma a Båstad dal 19 al 21 settembre. Immediatamente, sorse un robusto movimento d’opinione che invocò l’annullamento dell’incontro, ma il governo socialdemocratico di Stoccolma risolse di consentire la sfida. Rifugiati cileni, sfuggiti alla repressione di Pinochet, recapitarono minacce di morte al tennista Jaime Fillol e un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, in tenuta ant-sommossa, con due elicotteri e due motovedette, presidiò il palazzetto dello sport, dove furono ammessi meno di mille appassionati, selezionati dalla federazione tennistica svedese e sorvegliati da altri 200 poliziotti. I cortei di protesta andarono in scena pacificamente durante gli incontri, che si disputarono con il sottofondo del frastuono prodotto dai manifestanti. La vittoria andò ai padroni di casa, che si qualificarono per l’atto conclusivo contro la Cecoslovacchia guidata da Jan Kodeš. Di nuovo di fronte ai propri tifosi, sul veloce tappeto della Kungliga Arena della capitale svedese, i padroni di casa si imposero per 3-2. Il 21 dicembre 1975, Borg conquistò il punto decisivo contro il numero uno cecoslovacco, trasformando il quinto match-point con un’insolita discesa a rete.

Fu l’inizio di una carriera folgorante. Borg avrebbe alle fine vinto cinque Wimbledon consecutivi e ben sei volte il Roland Garros. Non alzò più, tuttavia, la Coppa Davis, ma non a causa sua, visto che accumulò nella competizione ben 33 vittorie di fila prima di ritirarsi nel 1981. I suoi molti eredi, da Mats Wilander a Stefan Edberg, da Anders Jarryd a Jonas Björkman, negli anni a venire l’avrebbero conquistata altre sei volte, facendo della Svezia una delle maggiori potenze del tennis mondiale.

Paolo Bruschi