Mentre il torneo inglese entra nella settimana decisiva, ricorre l'anniversario della prima vittoria di un afroamericano sui prati londinesi: un record che aspetta ancora di essere eguagliato

A partire dagli anni ’80, Jimmy Connors ha avuto legioni di tifosi. Mi ero arruolato anch’io, che per ragioni anagrafiche non avevo assistito alla sua irriverente e irresistibile ascesa, che fu presto ridimensionata dall’emergere di Bjorn Borg, come l’americano altrettanto ossessionato dal gioco, al punto da finirne stritolato e scegliere il ritiro all’ancor giovane età di 26 anni. Al tramonto della sua nemesi svedese, già doppiate le trenta primavere ma con intatte convinzione e autostima, Jimbo fu ancora in grado di tornare al primo posto del ranking mondiale, mettendosi alle spalle anche lo splendido e inverecondo John McEnroe.

Fu allora che ingrossò l’esercito dei suoi sostenitori, che ne apprezzavano la feroce determinazione e la maniacale dedizione, tanto salde da consentirgli di battere avversari migliori di lui, oltre al divertente atteggiamento guascone, appena purgato delle punte più censurabili. I fan della prima ora non si erano invece scandalizzati neanche di fronte all’irrispettoso giocatore che irruppe nello sport dei gesti bianchi con un tale campionario di nefandezze e intemperanze, da spingere Gianni Clerici a soprannominarlo “l’Antipatico”. Come tale, era perciò divenuto amico dell’altro manigoldo del circuito, il rumeno Ilie Nastase, i cui eccessi erano però sovente temperati da gesti di eclatante generosità e da una cospicua dose di sferzante humour. L’ironia, e soprattutto l’autoironia, mancavano invece del tutto al Connors che, non ancora ventiduenne, dominò le scene nel 1974, vincendo gli Open d’Australia, Wimbledon e i Campionati americani. La possibilità del sempre elusivo Grand Slam gli fu preclusa dagli organizzatori del Roland Garros, che gli rifiutarono l’iscrizione per controversie contrattuali. Jimbo li citò prontamente in giudizio per milioni di dollari, ma l’alta considerazione di sé, che sconfinava in una sfrontata presunzione, lo indusse senz’altro a pensare che la vendetta sarebbe venuta sul campo.

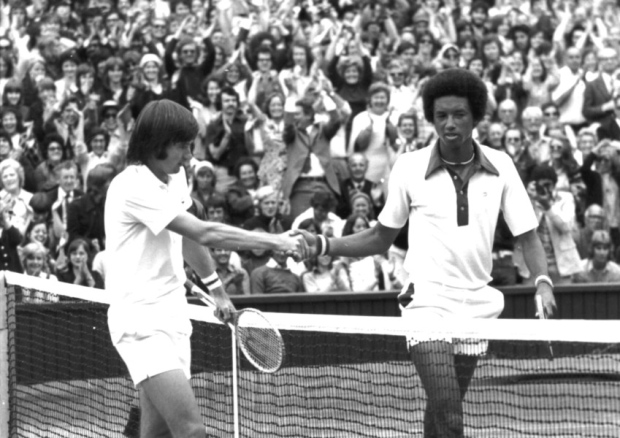

Al contrario, il suo dominio appena instaurato fu subito rovesciato. La simbolica detronizzazione avvenne nel tempio del tennis, sul Centre court di Wimbledon, per opera di un tennista che gli era agli antipodi nei modi e lo avversava soprattutto caratterialmente: Arthur Ashe. Il 5 luglio 1975, quando entrò sul centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club per contendere il titolo al rampante e sulfureo Connors, Ashe aveva già 32 anni, quasi dieci più del suo avversario. Benché fosse stato il primo nero a vincere uno Slam nel 1968, aggiudicandosi la prima edizione open degli Internazionali newyorkesi, negli anni aveva accumulato più sconfitte che vittorie, guadagnandosi la poco invidiabile fama di perdente di lusso. Giusto il contrario di Jimmy, già celebre per il suo killer instinct.

Ashe non era riuscito a disciplinare il bel talento di cui l’aveva omaggiato madre natura. Alto poco più di 180 cm, quasi esile, era dotato di un servizio dirompente, di un rovescio penetrante e di una fluidità neuro-muscolare straordinaria. Ogni colpo sembrava di banale semplicità, quando gli usciva dalla racchetta. Era però refrattario alla pianificazione tattica e soggetto a frequenti sbalzi di rendimento. Tendeva a sparare tutti i colpi, a rischiare oltremisura e ad alternare punti pazzeschi a errori da principiante. In una parola, scarseggiava di solidità, la dote su cui Connors aveva costruito il suo intero edificio tennistico, istruito e spronato dall’ambiziosa madre Gloria, che fu la sua prima, esigente allenatrice e lo spinse fuori dai modesti quartieri in cui aveva vissuto fin dalla nascita.

Nato nel 1943, a Richmond, in Virginia, Ashe aveva cominciato a giocare sui campi di Brooke Fields dove il padre lavorava come responsabile della sicurezza negli impianti riservati ai neri. A 10 anni, si era guadagnato un posto presso l’accademia per tennisti di colore del dott. Robert W. Johnson. In cambio di vitto, alloggio e lezioni, Johnson chiedeva ai suoi allievi di tagliare l’erba, potare le siepi, irrorare di pesticida le piante e pulire il canile, cosa che toccava sempre al piccolo Arthur: non solo i segreti del tennis insegnava ai suoi giovani, ma anche il modo di comportarsi in una società ancora profondamente razzista. Ashe imparò in fretta la tecnica, la compostezza e il fairplay che l’avrebbero contraddistinto per l’intera carriera, e a 17 anni era di gran lunga il miglior tennista afroamericano del paese; in effetti, l’unico tennista afroamericano di alto rango. Per non scendere di livello e giocare contro i bianchi, fu mandato a finire il liceo a St. Louis. Da qui, meritò una borsa di studio per l’Università della California a Los Angeles, che condusse alla vittoria del torneo NCAA, divenendo un fenomeno sociologico prima che sportivo. Invitato più volte alla Casa Bianca, gli capitò di palleggiare con Charlton Heston e con Robert Kennedy, nel ghetto nero di Washington.

Sulla via verso la finale di Wimbledon del 1975, aveva impiegato quattro aspri set per sistemare un Borg ancora poco avvezzo ai prati e superato di un’incollatura il massiccio specialista australiano Tony Roche. Dal canto suo, Connors aveva veleggiato indenne sulla sua metà del tabellone, smarrendo solo 54 game in sei partite e meritandosi così gli ampi favori dei bookmaker. Ashe era però fortemente motivato. Alla sua età, sapeva che non avrebbe forse avuto un’altra occasione per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del più prestigioso torneo di tennis del mondo. Inoltre, prima della trasferta in Inghilterra, Ashe aveva messo in questione il patriottismo di Connors per aver rifiutato di rispondere alla convocazione in Coppa Davis, che per il primo rappresentava il massimo riconoscimento cui un tennista poteva aspirare. Jimbo andò su tutte le furie e denunciò il rivale per diffamazione.

Ashe decise allora di venire a patti con la sua indole naturale, che lo induceva a improvvisare, e studiò accuratamente la tattica migliore, appuntandosi delle note su alcuni foglietti che infilò nella custodia della racchetta. Il piano tattico, ovviamente, consisteva nello spezzare il ritmo al campione uscente, costringerlo nel centro del campo con palle di traiettoria, rotazione e forza mutevoli. Uno schema semplice, sulla carta, ma attuabile solo da un giocatore massimamente lucido e in splendida forma, come fu appunto Arthur Ashe quel 5 luglio di quarant’anni fa.

Per due sublimi set, Ashe sfoderò una rosa infinita di colpi diversi, intervallando smorzate, lob, contro-balzi e servizi tagliati alle tradizionali sventagliate d’attacco, chiudendo il punto a rete spesso e volentieri. Connors fece la figura del robot mal programmato, incapace di adattare il gioco alle variazioni dell’avversario, che mise in cascina un doppio 6-1. Nel terzo set, Ashe subì l’orgoglioso ritorno del campione, che sull’abbrivio parve avviato a rovesciare l’inerzia del match, incamerando nel quarto un vantaggio apparentemente decisivo di 4-1. Fu in quel momento che il nuovamente fragile e provato Ashe si snebbiò, ritrovando d’un tratto la soave varietà di soluzioni dell’avvio, fino a chiudere trionfalmente per 6-4.

Arthur Ashe si ritirò nel 1980, dopo un attacco di cuore cui seguì una complicata operazione che lo dotò di quattro bypass. Nel 1983, fu sottoposto a un nuovo intervento cardochirurgico, durante il quale contrasse il virus dell’HIV a causa di una trasfusione di sangue infetto. Morì nel 1993, per complicazioni polmonari.

Paolo Bruschi