Il campionato di pallacanestro americano è un marchio sempre più universale. Ma quali sono state le tappe del processo di internazionalizzazione?

(Questo post è una versione multimediale dell'articolo uscito il 31 gennaio scorso su "Alias", il supplemento settimanale del manifesto)

A mezza strada fra sport e mero intrattenimento, l’All-Star Game della NBA è una delle maggiori vetrine che la Lega di pallacanestro americana usa per promuovere se stessa ai quattro angoli del globo. Collocato a metà della lunga stagione regolare, l’evento include alcune competizioni scenografiche come la gara delle schiacciate e del tiro da tre punti, e culmina con l’incontro fra le stelle della Eastern Conference e quelle della Western Conference: i quintetti titolari sono scelti dai tifosi tramite votazione telematica, mentre le riserve sono individuate dai due allenatori.

L’edizione di quest’anno, che andrà in scena a New York (13-15 febbraio 2015), marca un’ulteriore tappa nel processo di internazionalizzazione della pallacanestro a stelle e strisce, poiché la partita riservata alle stelle emergenti – un altro pezzo del ricco menu dell’ampio All-Star Game Weekend – vedrà per la prima volta di fronte una selezione dei migliori americani e una dei migliori stranieri. La proiezione esterna della NBA, dopo il ritorno alla piena popolarità domestica dell’inizio degli anni ‘80, è stata la principale ambizione del longevo commissioner David Stern, che durante il suo mandato trentennale terminato nel 2014 ha organizzato stage di allenamento e partite all’estero, impiantato uffici di rappresentanza in 11 paesi stranieri, visto crescere esponenzialmente il numero di giocatori non americani e venduto i diritti di trasmissione a 215 televisioni sparse per il mondo, che rilanciano le immagini in 47 lingue diverse. Intuibilmente, si è trattato e si tratta di un processo guidato dal supremo obiettivo di massimizzare i profitti, ma che risponde altrettanto bene al fine di diffondere all’estero i valori e i principi sportivi, sociali, economici e politici statunitensi. Ma quali sono state le stazioni più significative della lenta e inesorabile trasformazione della NBA in un marchio universale, che come tale ha addirittura anticipato la globalizzazione economica, finanziaria e culturale dei tempi presenti?

Giusto trent’anni fa, il centro nigeriano Hakeem Olajuwon fu il primo straniero a partecipare alla partita delle stelle, ma già alla fine degli anni ’70 i Bullets di Washington avevano disputato alcune partite amichevoli in Israele, Cina e nelle Filippine. Ne era sorto lo spunto per il varo del McDonald’s Open, in un ovvio e geniale partenariato con il colosso della ristorazione veloce, all’epoca lanciato nella medesima espansione internazionale. Calendarizzato nel mese di ottobre, il torneo riuniva una fra le migliori squadre americane e un crescente numero di compagini europee, e poi sudamericane e asiatiche, in quella che dal 1987 al 1999 fu un’informale coppa del mondo per squadre di club e che fu ospitata a Roma nell’edizione del 1989.

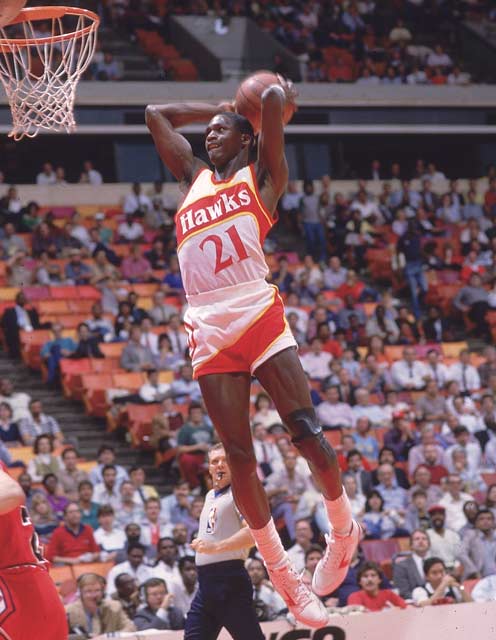

Nel luglio precedente, ancora durante la guerra fredda ma approfittando delle aperture assicurate dalla perestroika di Michail Gorbačëv, gli Atlanta Hawks furono il primo team professionista a varcare la cortina di ferro. Assistiti da un’organizzazione a dir poco approssimativa, giocarono tre partite contro la nazionale sovietica a Tbilisi, Vilnius e Mosca, sopravvivendo a cetrioli e pomodori fino a che il coach Mike Fratello cucinò per tutti spaghetti al sugo speditigli alla bisogna dai suoi parenti italiani. Il multimiliardario Dominique Wilkins, che all’epoca contendeva a Michael Jordan il titolo di giocatore più spettacolare del pianeta, fu invece abbandonato per 12 ore all’aeroporto di Mosca, senza soldi per comprarsi da bere o da mangiare, dopo che i russi incaricati di riceverlo mancarono di prenotargli il volo di collegamento verso la capitale lituana.

Quella stessa estate, l’Urss strappò agli americani la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul, guidata dal leggendario pivot Arvydas Sabonis, che si era ripreso dalla rottura del tendine di Achille grazie al programma di riabilitazione pagatogli dai Portland Trail Blazers, la squadra che ne aveva acquisito i diritti per la NBA nel 1986. Proprio nel tentativo di convincere le autorità sovietiche a lasciar partire il talento lituano, Dale Brown, allenatore dell’Università della Louisiana, aveva costituito un rispettabilissimo gruppo di pressione, che includeva alcuni congressmen e Armand Hammer, il magnate della Occidental Petroleum che da tempo faceva affari in Russia ed era così introdotto nelle alte sfere della nomenclatura comunista da aver contribuito a persuadere Gorbačëv a incontrare Ronald Reagan al vertice bilaterale di Ginevra. Il comunicato finale del summit svizzero impegnava i due leader a cercare vie per il disarmo atomico, ma esprimeva altresì l’auspicio a incrementare gli scambi fra i due paesi in ambito culturale, medico, educativo e sportivo. Perciò, Brown scrisse alla Casa Bianca e al Cremino, dicendo che Sabonis avrebbe potuto promuovere la pace fra i popoli, così come la diplomazia del ping-pong aveva sciolto le tensioni sino-americane e preparato lo storico viaggio di Richard Nixon a Pechino nel 1972.

Purtroppo per Sabonis (e per la NBA), la situazione non si sbloccò e il “principe del Baltico” approdò a Portland solo nel 1995, già nella fase discendente di una carriera che i ricorrenti infortuni resero assai meno luminosa di quanto le premesse facessero presagire. All’epoca, pionieri come il tedesco Detlef Schrempf, che passò sedici anni fra i professionisti, Vlade Divac, il serbo scelto dai Lakers per sostituire il mitico Kareem Abdul Jabbar, e il croato Toni Kukoč, che avrebbe conquistato tre titoli con i Chicago Bulls di Jordan, avevano appena vinto la diffidenza che gli osservatori americani nutrirono a lungo per i giocatori importati. Erano pertanto pronte le condizioni perché i membri della sparuta legione straniera crescessero in quantità e qualità: dai 21 del 1990, passando per i 45 del 2000 e fino al record di 101 stranieri sparsi per le rose dei vari team della corrente stagione agonistica, con i campioni in carica dei San Antonio Spurs che allineano ben nove forestieri, incluso il bolognese Marco Belinelli, e che sono stati omaggiati per la loro multiculturalità dallo stesso presidente Barack Obama.

Nel frattempo, gli esiti della dissoluzione del blocco comunista e l’ascesa degli oligarchi russi arricchitisi con le caotiche privatizzazioni delle ex industrie statali sovietiche, prepararono le condizioni perché fosse percorso al contrario il viaggio intrapreso dagli Atlanta Hakws prima della caduta del muro di Berlino. Così, nel 2010, il magnate Mikhail Prokhorov, già proprietario del CSKA di Mosca e con una fortuna allora stimata in 14,9 miliardi di dollari, proveniente dalle sue partecipazioni in imprese dei settori minerari e dei metalli preziosi, comprò i New Jersey Nets per 220 milioni, immediatamente trasferendo la franchigia a Brooklyn. Divenne così il primo proprietario straniero di una franchigia della NBA. Gli altri proprietari accolsero con grande giubilo il fiume di denaro fresco e, come richiesto dalle norme della Lega, approvarono l’acquisizione con 29 voti a favore (e nessuno contrario), incuranti delle oscure origini di tanta ricchezza e delle accuse di sfruttamento della prostituzione che tennero Prokhorov sotto custodia per vari giorni durante una vacanza in Francia nel 2007, prima che gli addebiti a suo carico cadessero.

È di soli pochi giorni fa la notizia che Prokhorov sta valutando offerte per la vendita delle proprie quote maggioritarie dei Nets e dell’arena in cui giocano le partite casalinghe, in risposta al declinante valore del rublo, sotto pressione per il calo del prezzo del petrolio e per le sanzioni imposte alla Russia in conseguenza della crisi ucraina. Se la NBA è diventata un brand globale è fatale che subisca gli effetti delle turbolenze che agitano lo scacchiere politico-economico internazionale, ma gli appassionati possono rinfoderare i fazzoletti: il Wall Street Journal ci informa che il valore dei Brooklyn Nets è già salito oltre il miliardo di dollari.

Paolo Bruschi