Il bomber per antonomasia del calcio italiano e il suo amore per la Sardegna arrivano a un anniversario importante

Quando Rombo di Tuono distendeva le sue poderose falcate, nessun gesto poteva mai scadere a parodia agonistica. La qualità del suo lavoro appariva rozza solo agli incompetenti, la esaltava uno slancio irresistibile, un tempo raffinatissimo, un senso dell'impatto che pochi possedevano

Gianni Brera

C’era Teofilo Stevenson, il gigante d’ebano cubano. Pugile ligio alle regole del dilettantismo, dominò tutti gli avversari della categoria dei massimi fino a che gli fu offerta una montagna di milioni per passare professionista e combattere contro Muhammad Ali. Rifiutò, perché avrebbe tradito la sua isola e disse: «Cosa sono 5 milioni di dollari a paragone dell’amore di 8 milioni di cubani?».

C’era, e c’è ancora, Luigi Riva, o Giggirrivva, come risuonava il nome in bocca ai suoi conterranei d’adozione, gli orgogliosi e schivi sardi che accolsero come un figlio quel lombardo introverso e taciturno, in astio con la vita e orfano di padre. Ugo Riva era morto sul lavoro, in fonderia, trapassato come in guerra da una scheggia di acciaio schizzata via da una pressa. Il piccolo Luigi fu spedito in collegi e convitti, da cui invariabilmente tentava la fuga, fino a che, ormai cresciuto, rivelò un talento esplosivo per il pallone, che scuoteva violentemente con il solo piede sinistro. Lo notarono da Cagliari e se ne assicurarono i servigi, quando andare sull’isola era un po’ come partire per lande esotiche, a bordo di aerei sballottati da turbolenze poco rassicuranti.

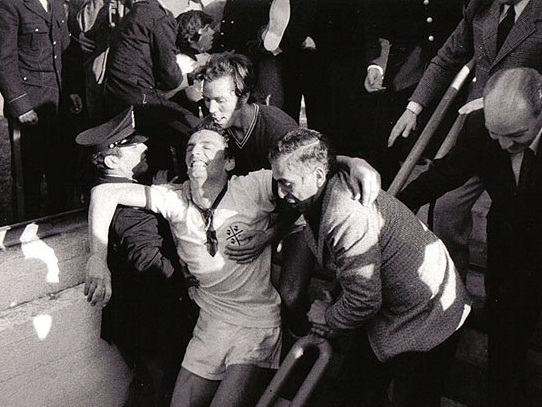

Com’è finita, è noto. Oggi, che compie 70 anni, Riva è ancora là, icona venerata su un’isola che non ha mai voluto lasciare, nonostante le insistenti sirene dei facoltosi club settentrionali, che gli fecero una corte spietata a suon di quattrini. Ne parlava sempre coi compagni, per assicurarsi di non esser diventato un idolo troppo ingombrante per un club che aveva spinto fino alle vette rarefatte dello Scudetto e lassù restava per i suoi prodigi. «Rimani, così finisco di pagare la cucina», gli disse una volta, con tono sommesso ma perentorio, l’umile terzino Mario Martiradonna, consapevole come gli altri che le fortune calcistiche ed economiche dei rossoblu erano legate a doppio filo a quel sinistro roboante e impavido. Il bomber per antonomasia, il “Rombo di tuono” che scardinava le difese più guarnite, giurò eterna fedeltà alla Sardegna, rinunciando ai trofei che avrebbe senz’altro accumulato in maggior numero indossando una qualunque maglia a strisce delle squadre del nord.

Un amore diviso a metà con la maglia azzurra, che vestì per 42 volte, segnando la bellezza di 35 gol, un record ancora imbattuto. Con l’Italia diventò campione d’Europa nel 1968, segnando una rete decisiva nella seconda finale contro la Jugoslavia e trascinò gli uomini di Ferruccio Valcareggi alla Rimet del 1970. Con un ruolino di marcia di 19 reti in 16 gare con la nazionale, vi si presentò come il goleador più atteso, più del brasiliano Jairzinho, più del peruviano Teofilo Cubillas che stava facendo sfracelli in Sudamerica, alla pari dell’altro giustiziere infallibile, il furetto Gerd Müller, che però superava per carisma e suggestione.

In Messico, si accalcavano giornalisti e curiosi ai bordi del campo dove si allenava l’Italia. Valcareggi piazzava due azzurri sulle fasce e ordinava che scaricassero palloni a ripetizione in area di rigore, dove Riva li fiondava in porta da tutte le posizioni, di sinistro ma anche di destro, al volo e di controbalzo, oppure con angelici tuffi come quello che aveva incantato il San Paolo di Napoli nella partita vinta contro la Germania Est per 3-0. Era in forma smagliante, asciutto e tirato in ogni muscolo, pronto a sprigionare la consueta potenza anche nell’aria diradata della temuta altitudine messicana: «Nessuno potrà arginare il bomber italiano», mormoravano sfollando gli spettatori estasiati da quelle mirabili prodezze.

Invece, qualcosa accadde, nell’intimo insondabile del campione. Che perse smalto, si intristì, anche i muscoli parvero spossati, all’improvviso. Si dette la colpa ai 2.200 metri dove si giocavano le partite, ma fu un amore cercato per ritemprarsi dalle fatiche dello Scudetto a raffreddarne gli umori. L’esordio con gli onesti svedesi lo colse quasi abulico, irriconoscibile. L’Italia prevalse grazie a un golletto di Angelo Domenghini, cortesemente offerto dall’altrimenti valente portiere Ronnie Hellström. Con l’Uruguay fu uno 0-0 opaco, così come di fronte ai modesti israeliani, contro i quali Riva aveva pur rotto il maligno incantesimo, segnando due gol inspiegabilmente annullati. Nei quarti, opposta ai padroni di casa del Messico, la squadra si sbloccò e con essa, non a caso, il bomber: due reti, non memorabili, che però restituirono fiducia a quell’animo immalinconito.

Poi, venne la “partita del secolo”. I raffinati cultori della tattica storsero il naso per il rocambolesco alternarsi di gol ed errori, ma gli italiani andarono in visibilio: tirarono giù dal letto i figli infanti e si riversarono nelle strade a notte fonda per celebrare il 4-3 contro i tedeschi. Cui Riva contribuì finalmente da par suo, con il gol del temporaneo 3-2. Così: Gianni Rivera avvia il rapido contropiede per Domenghini, da questi al bomber che arresta di sinistro, controlla di sinistro allargandosi per fintare su Berti Vogts e fare spazio alla conclusione, che scocca di sinistro; non squassante stavolta, ma diretta con chirurgica precisione verso l’angolino lontano, grazie all’ampia e completa torsione del corpo. L’abbraccio quasi languido a Rivera, dopo la marcatura decisiva del milanista, è l’ultima immagine nitida di Riva a quel Mondiale. Nella finale perduta contro il magno Brasile di Pelé, il gol italiano fu firmato da Roberto Boninsegna, che nella circostanza fu lesto ad anticipare lo stesso Riva, di cui si ricorda una saettante conclusione sopra la traversa, con il punteggio ancora in bilico, che forse poteva indirizzare diversamente quella partita.

Da lì, cominciò lo srotolarsi tragico dei “se” e dei “ma”. L’ottobre successivo, in Austria-Italia, mentre il Cagliari veleggiava in testa alla classifica dopo aver autorevolmente espugnato San Siro, Riva rimediò la seconda frattura, dopo quella del 1967 nella partita con il Portogallo. Tornò in primavera, in tempo per siglare ancora quattro reti, ma non poté risollevare gli isolani da un mesto settimo posto. Un infortunio muscolare lo atterrò mentre si annunciava la successiva Coppa del mondo, cui si apprestò pertanto senza l’aura del cannoniere implacabile. La dea bendata ci mise lo zampino e nell’esordio contro Haiti, Riva si astenne dal gol per sfortuna e per le prodezze improbabili del portiere Henry Francillon. Fosse stata, la messe di rete, almeno la metà delle infinite occasioni mancate, quel Mondiale sarebbe finito in altro modo. Invece l’insufficiente 3-1 preparò una deludente prestazione contro l’Argentina, che fu l’ultima di Riva in azzurro, prima del naufragio contro i polacchi, che eliminarono anzitempo un’Italia giunta in Germania con il ruolo di grande favorita.

La stagione successiva fu costellata da uno stillicidio di incidenti, che lo forzarono a sole 8 partite di campionato. Provò a rinascere, ma il 1° febbraio 1976, un innocuo contrasto con il milanista Aldo Bet lo lasciò a terra dolorante. Un profondo strappo muscolare all’adduttore si rivelò una montagna troppo alta da scalare per una tempra ancora gagliarda in un corpo però logorato da mille battaglie.

Senza annunci e addii ufficiali, quasi in sordina, così come vi era entrato, Giggirrivva scivolò via dal calcio. Non resistette alla tentazione e rilasciò interviste in cui si dichiarava pronto al rientro, ma solo quella volta non mantenne fede alla parola data: in campo non tornò più.

Paolo Bruschi