Un uomo piccoletto e sgraziato fu l'idolo del campione che condusse l'Argentina al successo nella Coppa del mondo del 1986

Gli parve sempre una contraddizione, oltre a una vera stravaganza,

che qualcuno dotato si mettesse a sudare.

Il Bocha non ne vide mai la necessità. Per quanto si sforzasse.

Jorge Valdano – “Il sogno di futbolandia”

I Mondiali del 1986 erano stati originariamente assegnati alla Colombia, ma il governo di Bogotà dichiarò l’impossibilità di sostenere l'impegno economico. La FIFA allora traslocò baracca e burattini in Messico, che aveva ospitato la rassegna appena sedici anni prima. Fu uno sforzo titanico, soprattutto dopo il violento terremoto che colpì la capitale nel settembre 1985, causando la morte di oltre 10.000 persone e danni ingentissimi alle cose.

Fu l’edizione che realizzò il sogno che Diego Armando Maradona aveva offerto alle telecamere ancora bambino. Appena diciassettenne, era stato escluso dalla Selección che Luis César Menotti avrebbe guidato alla vittoria nella Coppa del mondo casalinga del 1978, mentre quattro anni dopo, in una squadra ancora egemonizzata dai vari Passarella, Kempes e Ardiles, il Pibe de oro aveva pagato lo scotto dell’inesperienza.

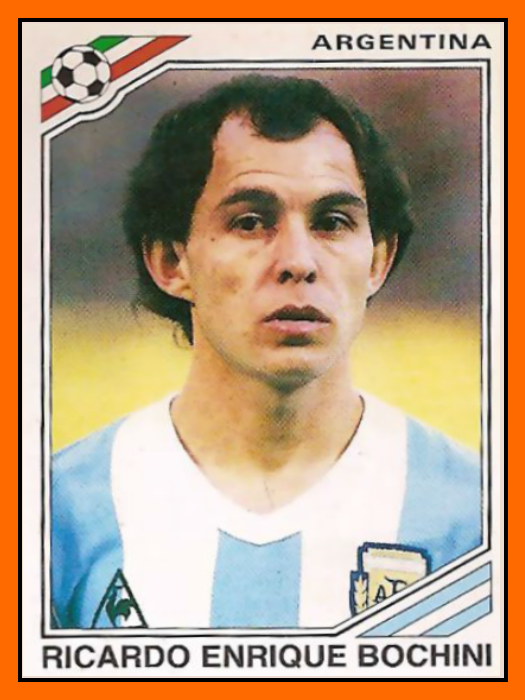

Nell’estate del 1986, ad appena due mesi dal disastro di Chernobyl che aveva precipitato il mondo nell’isteria nucleare, Maradona era all’apice della forma, comandava lo spogliatoio e decideva la formazione con il tecnico Carlos Bilardo, che gli aveva costruito intorno una squadra operaia che aveva il mero compito di correre e faticare in sua vece, apprestando le condizioni per il pieno dispiegarsi del suo talento. In Messico, l’ascendente di Maradona era tale che chiese e ottenne da Bilardo la chiamata del suo idolo d’infanzia, l’ormai trentaduenne Ricardo “Bocha” Bochini, la bandiera dell’Independiente, il centrocampista alla cui classe si erano ispirati decine di epigoni con la camiseta numero 10, ma che non era mai stato convocato per la fase finale di un Mondiale.

Bochini fu un calciatore quasi antinomico, un impiegato bassetto, mingherlino, con le gambe storte e la pelata d’ordinanza, strappato alla scrivania dall’indolenza e da un’intelligenza tecnico-tattica smisurata. Richiesto di un parere su Johan Cruijff, l’astro olandese che aveva modellato la squadra più romantica e rivoluzionaria degli anni ’70, rilasciò una definizione icastica e rivelatrice: «Corre molto, però gioca bene!». Il “Bocha” era la quintessenza del calciatore argentino, che seduce con la tecnica e la creatività e rifugge schifato il sacrificio. E, strano a dirsi, anche il gol.

Bochini ne segnò relativamente pochi in quasi venti anni di carriera: uno, decisivo, dopo un rapido dai-e-vai con Daniel Ricardo Bertoni, il suo partner d’attacco preferito, condannò alla sconfitta la Juventus nella Coppa Intercontinentale del 1973. Per solito, invece, preferiva delegare l’incombenza, riservandosi il ruolo del suggeritore, di uomo-assist, una fase di gioco che padroneggiava con suprema disinvoltura e semplicità, grazie all’innata capacità di servire il compagno nel momento ideale, sovente dopo frazioni di tempo sospeso e dilatato, mentre i piedi carezzavano la palla e cercavano lo spiraglio giusto fra la selva di gambe amiche e nemiche.

Gli argentini chiamano la pausa questo momento cruciale del gioco. Così la spiega "el Bocha”: «Ci sono due modi di fare la pausa: con la palla che si muove lentamente o con la palla che viaggia in velocità, in ogni caso l’attesa serve a creare spazio per il passaggio filtrante e l’inserimento del compagno».

Un esempio da manuale del primo tipo si rintraccia nell’ultima rete del Brasile nella finale del 1970 contro l’Italia, innescata da quella specie di apertura cieca fatta da Pelé a favore di Carlos Alberto. Una dimostrazione lampante della seconda specie è invece recentissima, la rete di Angel Di Maria nell’ottavo di finale fra Argentina e Svizzera della scorsa settimana, in cui l’esitazione di Lionel Messi è servita ad attirare sul passatore la pressione dei difensori, sgomberando contestualmente il campo per l’accorrente esterno del Real Madrid.

Che “la Pulce” si trovi a suo agio con la pausa, ci consente di risalire nell’albero genealogico dei geni tascabili gauchos fino al capostipite Bochini, passando ovviamente per Maradona, che nella sfida contro il Brasile a Italia ’90 agì da esca e mandò in rete Claudio Caniggia, con un’interpretazione “dinamica” della pausa, e che è l’unico dei tre che può fregiarsi (finora) del titolo di campione del mondo.

Maradona bacia la mano di Bochini sotto lo sguardo divertito dell'allora presidente argentino, Nestor Kirchner

Già, perché "el Bocha” era incluso nei ventidue che vinsero la Coppa del mondo in Messico, ma con il suo abituale understatement, al rientro in patria, dichiarò di non sentirsi campione. Il suo solo contributo alla causa fu offerto dietro le quinte, con le sapide battute che tenevano allegra la comitiva. Quanto al pallone, assaporò il brivido dell’esordio nella semifinale contro il Belgio, quando gli furono concessi gli ultimi cinque minuti. A risultato acquisito, Maradona fece un cenno dal campo e Bilardo disse allo stempiatissimo e illustre panchinaro di scaldarsi. Jorge Burruchaga abbandonò la contesa e Bochini calpestò per la prima e ultima volta l’erba di un Mondiale di calcio. Maradona gli corse incontro, gli tese la mano e trovò le parole giuste per omaggiarlo: «Benvenuto maestro, la stavamo aspettando».

Paolo Bruschi