Nel 1978, la Coppa del mondo fu segnata dall'ombra funesta della dittatura militare, cui si sottrasse il capitano della "Selección"

Why are there women here dancing on their own?

Why is there this sadness in their eyes?

Why are the soldiers here

Their faces fixed like stone?

I can't see what it is that they despise

Sting, “They dance alone”

Mina compariva per l’ultima volta sugli schermi televisivi e Reinhold Messner saliva sull’Everest senza bombole a ossigeno; Sara Simeoni stabiliva il record del mondo di salto in alto; nasceva in Inghilterra il primo bambino in provetta; le Brigate Rosse giustiziavano Aldo Moro e lo stesso giorno la mafia sopprimeva Peppino Impastato; l’Italia aveva più under14 e meno over65 di Francia, Germania e Gran Bretagna; entravano in vigore la legge sull’aborto e quella che istituiva le USL; il partigiano Sandro Pertini veniva eletto presidente della Repubblica; tre papi si avvicendavano in Vaticano; la Spagna tornava alla democrazia dopo 40 anni di dispotismo militare, che invece imperversava in Argentina, dove si inaugurava l’undicesima edizione della Coppa del mondo di calcio il 1° giugno 1978.

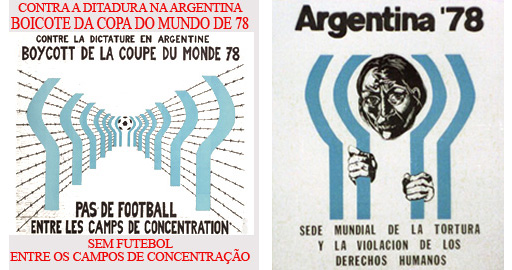

Il colpo di stato con cui l’esercito argentino insediò al potere il generale Jorge Videla e avviò un periodo di feroce repressione del dissenso avvenne dopo che all’Argentina era già stata intestata l’organizzazione dei Mondiali del 1978. Non furono poche le voci che incitarono le nazioni democratiche a boicottare la manifestazione, come segno di solidarietà nei confronti delle decine di migliaia di vittime della dittatura, ma alla fine tutte le squadre qualificate si recarono in Sud America e disputarono il torneo. Solo due anni dopo, invece, ben 65 paesi, fra cui Stati Uniti, Giappone, Israele e Germania Ovest, disertarono le Olimpiadi di Mosca per protestare contro l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Armata rossa: deve ritenersi che diversamente da oggi veniva considerato degno di maggiore e urgente soccorso più un paese aggredito da un altro che un popolo massacrato dal suo stesso governo.

Poiché il Mundial argentino si giocò mentre le madri di Plaza de Mayo chiedevano al governo notizia dei loro figli desaparecidos, uccisi nelle caserme dell’esercito o gettati, ancora vivi, nelle acque dell’Atlantico con i “voli della morte”, si tratterà qui di Jorge Carrascosa, che non prese parte al campionato mondiale e che vide il collega Daniel Alberto Passarella ricevere la Coppa del mondo dalle mani del tiranno dopo la vittoria nella finale contro l’Olanda.

Il 24 marzo 1976, nella notte, qualche sparo era risuonato nelle strade vuote e silenziose. La televisione di Stato aveva smesso di trasmettere alle 3.21. Da allora, gli schermi erano occupati da uno scarno comunicato di Videla, il caudillo del golpe, che raccomandava agli argentini di obbedire alla giunta militare. Finalmente, alle 13.45, i militari furono sostituiti dalla immagini provenienti da Chorzow, in Polonia: José Maria Muñoz, meglio conosciuto come el gordo, il Nando Martellini argentino, iniziava la telecronaca dell’amichevole fra i padroni di casa e la Selección biancoceleste.

I giocatori erano preda dell’angoscia. Mario Alberto Kempes aveva parlato ai suoi compagni di quello che stava succedendo a casa. Piangeva, come altri. Nessuno aveva notizie certe sulla sorte di congiunti e amici. Presero in considerazione l’ipotesi di non scendere in campo, ma far saltare il programma era impensabile. Luis César Menotti, l’allenatore di notorie simpatie comuniste, si appartò con Carrascosa, il capitano. Confabularono e decisero di giocare. Non c’erano alternative, era giunto un ordine diretto di Videla. Pur con la testa altrove, l’Argentina vinse per 2-1.

Un anno dopo, nel maggio del 1977, la Polonia restituì la visita alla “Bombonera” del Boca Juniors. Mancavano 12 mesi al Mundial e i generali non erano convinti di arrivarci con un “rosso” in panchina, benché chi li consigliava assicurasse che Menotti era il solo che poteva condurre la squadra al titolo. Alla mezz’ora, Grzegorz Lato sfuggì a Carrascosa e portò in vantaggio i polacchi. Al microfono, Muñoz cominciò a inveire contro Menotti, invocandone le dimissioni. Pareggiò Daniel Ricardo Bertoni, su rigore. Poi segnò Leopoldo Luque e ancora Bertoni fissò il finale sul 3-1. Negli ultimi venti minuti, il palleggio della Selección fu accompagnato da un colossale boato: Menotti no se va, Menotti no se va. Quella sera, dopo esser stato espropriato del governo del paese, il popolo decise almeno chi l’avrebbe guidato al Mundial, e nessuno avrebbe potuto cambiare più le cose. Neanche Videla.

Saldo sulla panchina, Menotti promise a Carrascosa che anche ai Mondiali sarebbe stato lui a portare la fascia di capitano. Era l’unico che potesse farlo. I compagni lo chiamavano el lobo, il lupo, e c’era bisogno di tipi come lui per arrivare fino in fondo. Invece, nel gennaio 1978, quando Menotti divulgò la lista dei convocati, el lobo non era presente. Avevano parlato a lungo, non solo di calcio. Carrascosa aveva confessato qualcosa a Menotti, ma non raccontò perché aveva rinunciato al suo sogno di bambino, né spiegò perché poco tempo dopo abbandonò anche il calcio e si cercò un lavoro.

Altri parlarono per lui. Dissero che el lobo e i suoi baffi risorgimentali non avevano voluto piegarsi agli sporchi piani del regime. Divenne l’eroe dei reietti e dei perseguitati. Anni dopo, ammise che aveva visto troppe cose che non gli piacevano, nel calcio e fuori, e che non c’era bisogno di raccontarle, anche perché non intendeva lasciare l’Argentina. Non gli piaceva che quel gioco fosse diventato questione di vita o di morte: «Una partita di calcio è semplicemente questo: non è un amico, né un fratello, né la patria, non è la vita. Ci sono cose molto più importanti di una partita, non ci si può confondere».

Come anticipato, gli uomini di Menotti arrivarono fino in fondo. Persero solo contro l’Italia di Enzo Bearzot, per quella rete di Roberto Bettega che “disegnò sul campo un triangolo perfetto, dentro il quale la difesa argentina rimase persa più di un cieco in mezzo a una sparatoria”. Ebbero bisogno di qualche arbitraggio favorevole e di un’inquietante visita di Videla e di Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano, nello spogliatoio del Perù prima della sfida che si concluse con un clamoroso 6-0 e lì spedì in finale a svantaggio del Brasile per la differenza-reti.

Il 25 giugno 1978, prima di scendere in campo, Menotti spronò i suoi a giocare per alleviare il dolore del popolo e non per i figli di puttana della tribuna d’onore. Al 90’, sul punteggio di 1-1, l’olandese Rob Rensenbrink colpì il palo e la gara andò ai supplementari. I padroni di casa prevalsero per 3-1.

La festa esplose in tutto il paese, anche gli aguzzini dell’Escuela de Mecanica de la Armada, uno dei centri di tortura del regime, che si trovava a soli trecento metri dall’Estadio Monumental, esultarono e abbracciarono le loro vittime sofferenti: per una sera, dai cieli dell’Argentina, caddero solo coriandoli e festoni, e non corpi di donne e uomini verso le acque nere dell’oceano.

Paolo Bruschi