Nel Cile del tiranno Pinochet e in piena guerra fredda, il calcio era uno strumento al servizio della dittatura

Incitati all’odio da mano straniera e distratti dalla loro missione ordinaria, piloti lungamente addestrati puntano i loro veicoli di morte contro gli esecrati palazzi del potere. Davanti all’occhio delle telecamere, che riprendono l’attacco e la carneficina in diretta, il mondo resta attonito e si interroga angosciato sul futuro incerto, mentre deflagrano edifici e i superstiti fuggono atterriti, coperti di polveri e calcinacci. È l’11 settembre. Del 1973.

Terminò così, abbattuto dalla reazione militare guidata dal generale Augusto Pinochet, il governo di Unidad Popular del presidente eletto Salvador Allende, che si suicidò nel palazzo della Moneda quando fu chiaro che il golpe avrebbe avuto successo.

Quello stesso giorno, la nazionale cilena avrebbe dovuto rifinire la preparazione prima di partire per Mosca, dove era in programma lo spareggio inter-zona per la qualificazione ai Mondiali del 1974. La giunta militare appena insediata aveva altri problemi cui pensare e in un primo momento proibì qualunque espatrio. Successivamente, si convinse che la trasferta della selezione calcistica avrebbe diffuso nel mondo l’immagine di un Cile già stabile e pacificato, che tornava a dedicarsi allo sport nazionale.

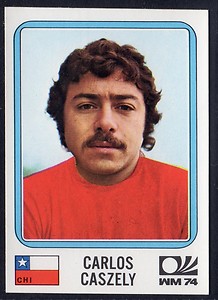

Mentre le forze armate si erano già dedicate all’eliminazione fisica e alla tortura dei “nemici dello Stato”, che sparivano a centinaia, molti giocatori temevano per la sorte di familiari e amici. Fra di loro, per le note simpatie socialiste, uno dei più angosciati era Carlos Caszely, quello che all’epoca era considerato il più grande calciatore cileno, il “re del metro quadro”, come veniva chiamato per la straordinaria destrezza in area di rigore. Dopo l’elezione del governo Allende, sostenuto dalle forze di ispirazione marxista e dai cattolici, Caszely aveva più volte espresso il suo appoggio all’esecutivo che prometteva una stagione di riforme e di giustizia sociale ed economica.

La squadra dunque partì per la capitale sovietica. Sotto minaccia, ai giocatori fu detto di tacere sulla situazione interna del loro paese. All’arrivo trovarono un clima ostile ad accoglierli. Se Washington aveva prontamente riconosciuto il governo militare di Pinochet, l’URSS decise invece di ritirare l’ambasciatore da Santiago e ruppe le relazioni diplomatiche con il Cile.

Il 26 settembre, allo stadio Lenin, si tenne l’andata del doppio confronto. Con una temperatura di 5 gradi sottozero, i cileni resistettero eroicamente agli assalti dei padroni di casa, grazie soprattutto alla prestazione difensiva di Alberto Quintano e Elias Figueroa. Hugo Gasc, l’unico giornalista cileno aggregato alla spedizione, rivelò che anche l’arbitro fece la sua parte: «Per fortuna l’arbitro era anti-comunista – ricorda Gasc - e insieme al capo della delegazione, Francisco Fluxa, lo convincemmo che non doveva farci perdere, poiché sarebbe stata una sconfitta dall’inequivocabile valore simbolico».

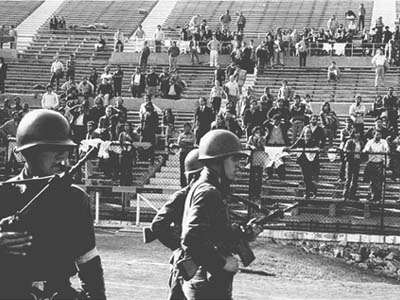

Lo 0-0 di Mosca lasciava aperto il pronostico per la gara di ritorno, in programma allo Stadio Nazionale di Santiago, ormai da settimane trasformato in un centro di detenzione e di morte. I sovietici e il blocco orientale, con il sostegno di alcuni paesi africani, protestarono con la FIFA: «Chiediamo che il match di ritorno sia disputato in campo neutro – scrisse la Federazione russa -, visto che nello stadio di Santiago, inzuppato del sangue dei patrioti cileni, gli sportivi sovietici non possono giocare per ragioni etiche».

La FIFA nominò una commissione che si recò nella capitale cilena per esaminare la situazione. Le forze armate fecero il possibile per rendere presentabile lo stadio, benché centinaia, forse migliaia, di prigionieri fossero ancora lì incarcerati, e riuscirono nell’intento. Non è chiaro se la commissione fu ingannata dagli ospiti cileni o se invece decise di ignorare che lo stadio era ancora un campo di concentramento: la partita poteva disputarsi allo Stadio Nazionale.

Nonostante i momenti più aspri della “guerra fredda” fra Est e Ovest fossero passati, come dimostravano i negoziati che avevano condotto alla firma degli accordi SALT sulla limitazione degli armamenti atomici, l’occasione era troppo ghiotta per non ergersi a paladini dei diritti umani e dei principi democratici: l’URSS si rifiutò di giocare e rinunciò alla possibilità di qualificarsi alla Coppa del mondo.

Le ragioni umanitarie di tale scelta consentivano ai sovietici di presentarsi al mondo come i difensori della giustizia, della pace e della democrazia, ma forse la verità è più ambigua di quanto i proclami dei governi o gli articoli di giornali sottoposti a censura lasciassero credere all’epoca.

Anni dopo Evgeny Lovchev, allora terzino dello Spartak Mosca e della selezione sovietica, rilasciò un’intervista nella quale pose in dubbio la buona fede della sua Federazione: «Il rifiuto di andare a Santiago fu semplicemente la conseguenza della paura che la nomenclatura comunista aveva di una nostra eventuale sconfitta in Sud America e delle sue ripercussioni politiche».

Il boicottaggio dell’URSS qualificò automaticamente il Cile, ma ci fu un seguito grottesco e macabro. Il 21 novembre 1973, allo Stadio Nazionale di Santiago, i giocatori cileni scesero effettivamente in campo, senza avversari, e inscenarono la “partita più patetica della storia”, come l’avrebbe definita lo scrittore uruguayano Edoardo Galeano.

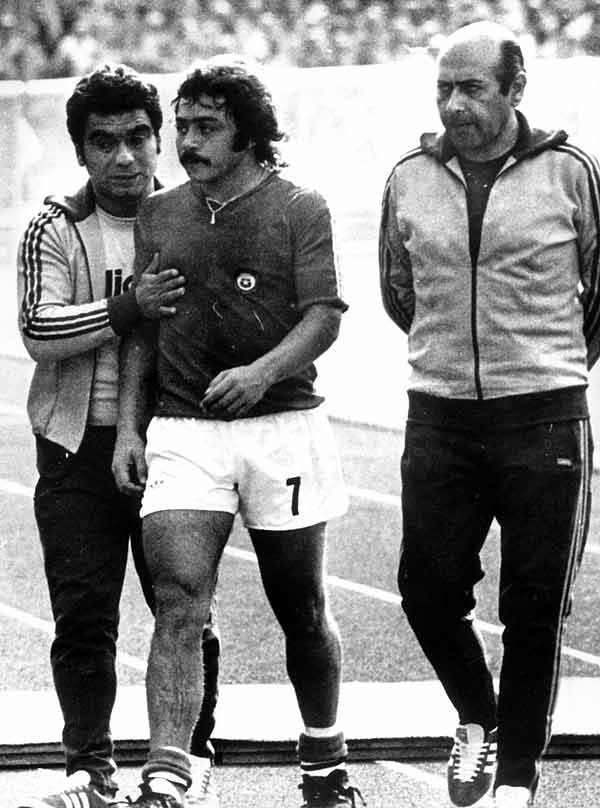

Racconta Caszely: «Ci dissero che saremmo ugualmente scesi in campo, avremmo compiuto un’azione in cui tutti dovevano toccare il pallone e poi qualcuno di noi l’avrebbe scagliato in rete. Non ci volevo credere, ma con il passare dei giorni capii che era tutto vero, e allora cominciò la mia crisi. Sapevo che molti miei amici erano stati portati in quello stadio, e poi torturati e uccisi; mi sentivo un vigliacco, mi vergognavo di continuare la mia vita come niente fosse successo, ma la paura era troppo grande, pervadeva tutto il paese. Ci voleva troppo coraggio per sconfiggere quella paura, e io non ce l’avevo tutto quel coraggio».

Per la cronaca, la “rete” contro il fantasma della squadra sovietica fu siglata dal capitano Francisco Valdes. Dopo, per intrattenere i 18.000 spettatori che erano pur accorsi allo stadio, fu organizzata un’amichevole contro il Santos, il club brasiliano che era stato di Pelé. Il Cile perse 5-0.

Nemmeno ai Mondiali tedeschi dell’anno dopo andò meglio. I cileni furono eliminati al primo turno e Caszely fu il primo espulso della storia dei Mondiali cui fu mostrato il cartellino rosso, secondo la prassi che era stata introdotta nell’edizione precedente dei campionati, quando però nessuno era stato sanzionato in tal modo. Sgradito al regime, Caszely andò a giocare in Spagna e tornò in Cile nel 1978, sempre nel Colo Colo, laureandosi per tre volte consecutive capocannoniere del campionato.

Riportato in nazionale a furor di popolo, a 32 anni, partecipò ai Mondiali spagnoli del 1982, ma ancora una volta la sua stella non brillò. Anzi, nella partita che si rivelò decisiva in negativo, sbagliò un rigore contro l’Austria e la stampa di regime, alla ricerca di un capro espiatorio per la precoce eliminazione, lo accusò di averlo fallito di proposito, come forma di protesta contro la dittatura.

Infine, nel 1988, Caszely trovò il coraggio che gli era mancato quindici anni prima. Convinto di avere la popolazione ancora dalla sua parte, Pinochet indisse un plebiscito, in cui veniva chiesto ai votanti di pronunciarsi a favore o contro un ulteriore mandato presidenziale al generale.

Prima della consultazione, il fronte del “no” pubblicò un video promozionale che invitava i cileni a voltare pagina e a pensionare il dittatore. Una dolce signora, ormai avanti con gli anni ma con la luce della speranza negli occhi, narra alla telecamera il sequestro e le torture subite, confessa che i supplizi non avevano lasciato segni sul corpo, ma tracce indelebili nella sua mente e nel suo cuore: per questo, sprona gli elettori, deve aprirsi una fase nuova, all’insegna della vera democrazia, della pace e dell’allegria, senza più i protagonisti della stagione dell’odio. Poi, la ripresa si allarga e nell’inquadratura compare Caszely, che riafferma i concetti appena enunciati e conclude svelando il motivo per cui è necessario votare “no”: «Perché questa bella signora è mia madre».

A seguito del referendum, che si svolse il 5 ottobre 1988, il cui esito fu considerato regolare, a sorpresa i sostenitori del "no" vinsero con il 55,99% dei voti. Si tennero le prime elezioni libere: Pinochet lasciò la presidenza l'11 marzo 1990 e gli succedette il Presidente eletto Patricio Aylwin.

Paolo Bruschi