Da poco inventato da un chimico americano, il nylon cominciava a trasformarsi in calze da donna, Enrico Fermi veniva insignito del Nobel per la fisica e Orson Welles gettava nel panico gli ascoltatori statunitensi trasmettendo alla radio una finta invasione di alieni; la Germania procedeva all’annessione dell’Austria e all’invasione dei Sudeti con il benestare di Francia e Inghilterra; Mussolini promulgava le leggi razziali e Pablo Picasso esponeva a Parigi il dipinto “Guernica”, mentre al “Parco dei Principi” si apriva il 4 giugno 1938 la terza edizione della Coppa del Mondo di calcio.

Le squadre britanniche restavano nel loro superbo isolamento e dal Sudamerica giungevano le importanti defezioni dell’Argentina, delusa per non essere stata designata come nazione organizzatrice, e dell’Uruguay. Compiva invece la traversata oceanica il Brasile del selezionatore Adhemar Pimenta, pronto a recitare il ruolo di favorito con uno schieramento che allineava il gigantesco difensore Domingos da Guia, l’attaccante Peracio e la stella Leonidas da Silva.

Secondo i luoghi comuni del calcio, ogni paese conferisce alla propria rappresentativa tratti unici e distintivi. L’Inghilterra ha inventato il football moderno e predilige uno stile maschio e vigoroso, l’Italia è difensivista e lascia in avanti solo qualche “cavaliere solitario” in cerca di fortuna, l’Olanda ha una lunga tradizione di efficiente estetica che ha prodotto una sequela di occasioni mancate e la Germania è una macchina implacabile che sforna vittorie su vittorie. L’ideale platonico del calcio, della bellezza abbagliante cui soggiace anche la tensione verso il risultato, è invece appannaggio incontestato del Brasile. Ma da quale vicenda scaturisce la prima enunciazione di questa teoria? Proprio da quella di Leonidas, il “diamante nero” che illuminò la rassegna iridata francese.

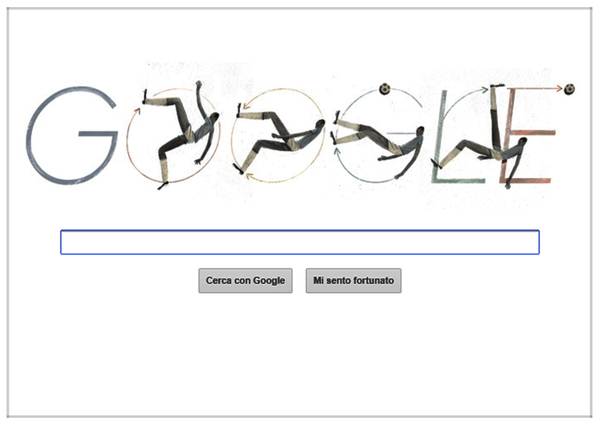

Poco più che ventenne, era stato incluso nella selezione brasiliana che fu eliminata dalla Spagna di Ricardo Zamora al primo turno dell’edizione italiana del 1934. Quattro anni dopo, Leonidas non era più uno sconosciuto e guidava l’attacco di una nazionale sicura di sé fino all’immodestia. Era l’erede designato del proto-cannoniere Arthur Friedenreich, il figlio di un commerciante tedesco e di una lavandaia di colore, che si attardava negli spogliatoi a stirarsi i capelli per celare la sua condizione di mulatto e che alcuni accreditano di un numero di gol superiore a quelli realizzati da Pelé. Nell’epoca omerica dello sport, senza i computer e con nessuna o poca attenzione per la statistica, il numero delle reti resta un’incognita per molti campioni: anche Leonidas ne segnò a caterve, ma nessuno le contò con sufficiente accuratezza. Molte scaturivano da non comuni doti funamboliche, da una rapida sforbiciata delle gambe, mentre volteggiava a testa in giù nel gesto che i connazionali battezzarono “bicicletta” e che Google ha ricordato nel centesimo anniversario della nascita di Leonidas, dedicando un doodle alle sue celebri rovesciate.

Il Brasile esordì a Strasburgo il 5 giugno 1938, avversario la Polonia, che andò al riposo con un passivo di 1-3, cui Leonidas aveva contribuito aprendo le marcature in avvio di gara. Un improvviso e violento temporale trasformò il campo in un acquitrino e disorientò i sudamericani, che subirono il veemente ritorno dei polacchi, capaci di impattare sul 4-4. Durante i supplementari, il ritorno del sole rinvigorì la Seleção, che prevalse infine per 6-5 grazie a un’ulteriore doppietta di Leonidas, che la stampa internazionale riconobbe come stella di valore planetario. Scrisse il giornalista inglese Jerry Wienstein: «È veloce come un levriero, agile come un gatto, e sembra non essere fatto di carne e ossa, ma piuttosto di gomma. Compensa la statura ridotta con contorsioni incredibili e acrobazie impossibili».

Nei quarti di finale, il Brasile era atteso dalla coriacea Cecoslovacchia, che annoverava campioni come il portiere Planicka, il centravanti Nejedly e l’ala Puc, che aveva segnato la rete iniziale della finale del ‘34, poi vinta dall’Italia. I cechi tennero fede alla loro fama e recuperarono proprio con un rigore di Nejedly il vantaggio propiziato da Leonidas. La parità resistette anche nei supplementari e, non essendo previsti i tiri dal dischetto, la partita fu ripetuta. Il 14 giugno, ancora a Bordeaux, fu un’altra battaglia sfiancante: i brasiliani finirono sotto e solo nel secondo tempo riuscirono a ribaltare il punteggio, grazie all’ennesima marcatura di Leonidas e a una rete di Roberto.

La sofferta vittoria sui vice-campioni in carica, proiettò il Brasile verso la semifinale contro i detentori italiani, in quella che i francesi aspettavano come la partita della vendetta. Per spiegare perché, occorre aprire una parentesi storica.

Per tutti gli anni ’30, specialmente dopo la formazione del governo presieduto dal socialista Leon Blum, la Francia era divenuta la terra di elezione degli esuli antifascisti in fuga dalle persecuzioni del Duce, che peraltro li raggiungevano anche Oltralpe, come dimostrò l’assassinio dei fratelli Rosselli avvenuto in un paesino della Normandia. I sentimenti anti-italiani erano alimentati anche dalla diplomazia fascista, che in accordo con la Germania nazista, appoggiava con uomini e mezzi il caudillo Francisco Franco nella Guerra civile spagnola, nella quale le democrazie occidentali sostenevano, peraltro assai timidamente, le sorti dei repubblicani destinati a soccombere.

In tale contesto, il sorteggio volle che Francia e Italia si affrontassero nei quarti di finale, al “Velodrome” di Marsiglia, i cui spalti erano gremiti di fuoriusciti italiani. La squadra di Vittorio Pozzo si presentò in completa tenuta nera, con evidente riferimento al colore politico del regime mussoliniano, e i giocatori rivolsero per ben due volte il saluto romano al pubblico. Incuranti dell’ostilità ambientale, i campioni del mondo disposero facilmente degli avversari, eliminandoli con il punteggio di 3-1.

Se è vero che il cosiddetto “uomo di gomma” era diventato l’idolo degli appassionati francesi, c’erano però ben più solide ragioni che spingevano i tifosi di casa a parteggiare per il Brasile nell’imminente scontro contro l’Italia, programmato per il 16 giugno ancora a Marsiglia.

Per sommo scorno dei francesi e con grave pregiudizio per le chance di vittoria dei compagni, quella partita Leonidas non la giocò mai. L’Italia si trovò di fronte un Brasile dimezzato, per la contemporanea assenza dell’altro fuoriclasse Tim, e poté superare gli avversari per 2-1. La rete decisiva fu segnata dal capitano Giuseppe Meazza su rigore, concesso generosamente dall’arbitro svizzero Hans Wüthrich per un fallo di Domingos su Silvio Piola: collocata la sfera sul dischetto, Meazza prese la rincorsa e nel preciso momento in cui stava per calciare, gli caddero i calzoncini; senza arrestarsi, il “Balilla”, com’era soprannominato, li afferrò al volo e, fra lo stupore degli spettatori e la sorpresa del portiere Walter, centrò il bersaglio, lanciando gli azzurri verso il secondo titolo consecutivo, che avrebbero conquistato nella finalissima contro l’Ungheria.

Al Brasile restò l’amara consolazione del terzo posto, raggiunto dopo aver superato la Svezia per 4-2, grazie all’ultima doppietta di Leonidas, che si laureò tiratore scelto del torneo con 7 gol. Quale fu la ragione che lo tenne fuori dalla decisiva sfida di semifinale rimane tuttavia un mistero.

Una delle versioni più accreditate, soprattutto per essere in linea con la caratteristica e ricorrente presunzione brasiliana, afferma che l’allenatore Pimenta, sicuro di vincere al punto di aver preteso l’acquisto dei biglietti aerei per Parigi prima della gara contro l’Italia, decise di lasciar fuori la sua punta di diamante per preservarla per la finale. Più verosimilmente, forse, il funambolico attaccante carioca non aveva smaltito le tossine delle due partite ravvicinate contro la Cecoslovacchia e i medici consigliarono di risparmiargli la terza fatica in quattro giorni.

Al termine della carriera, Leonidas seguitò a frequentare gli stadi e la Seleção, in veste di radiocronista. Spesso avvicinato dai colleghi italiani, che gli domandavano la vera motivazione della sua assenza quel giorno a Marsiglia, ha sempre eluso ogni chiarimento con una battuta: «No entendo tuo português, vamos a tomar un caffè brasileiro!».

Paolo Bruschi