GoBlog - Paolo Bruschi

L'origine del calcio in Brasile, 120 anni fa

Il Brasile, com’è noto, ha vinto cinque Coppe del Mondo. La Scozia, le poche volte che ha disputato la fase finale, non ha nemmeno mai superato i turni eliminatori, quasi sempre estromessa proprio dai maestri sudamericani, come accadde nel 1974, nel 1982, nel 1990 e nel 1998. Oggi, per marcare la distanza siderale che passa fra i migliori e i peggiori si può utilmente collocare a un’estremità la raffinata seleçao carioca e all’altra i rozzi faticatori di Edimburgo e dintorni.

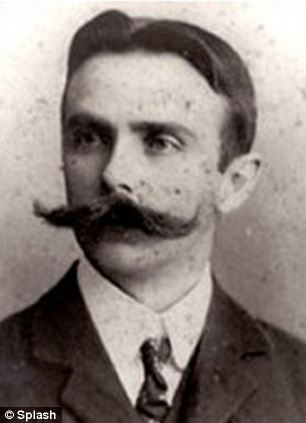

Eppure, alla fine dell’Ottocento, su una banchina del porto di São Paulo, un giovane scozzese attirò presumibilmente gli sguardi interrogativi e poi ammirati degli ignari indigeni, che lo videro palleggiare con maestria e disinvoltura un ruvido pallone tenuto insieme da nodose cuciture. Il baffuto suddito dell’immarcescibile Regina Vittoria si chiamava Charles Miller ed era nato in Brasile nel 1874. All’età di dieci anni, tuttavia, il padre, un ingegnere ferroviario che aveva sposato la figlia del più ricco inglese della metropoli brasiliana, lo aveva rispedito a Southampton per ricevere un’adeguata istruzione. Nella madrepatria, cresciuto nel rispetto degli insegnamenti che toccavano a tutti i rampolli di buona famiglia, il piccolo Charles si invaghì del football, il nuovo sport che era fiorito nelle università e che gli aristocratici e atletici connazionali avevano codificato nel 1863, sancendone le prime tredici regole e determinando il divorzio originario dal rugby, che consentiva il placcaggio e l’uso delle mani. Nell’ultimo anno di scuola, segnò 45 reti in 34 partite e a 19 anni era conteso dalle migliori squadre dell’epoca. Preferì invece fare ritorno in Brasile, dove scoprì con amarezza che il gioco era largamente sconosciuto, preferendo, i britannici che si erano stanziati nel paese latinoamericano, dedicarsi al più antico cricket, che pareva favorito dal clima tropicale.

Miller non si perse d’animo. Attese l’autunno, quando le mazze dell’antenato del baseball furono accantonate, e indusse un gruppo di espatriati a provare la nuova disciplina. Il 14 aprile 1895, la data che campeggia su targhe e lapidi sparpagliate per l’immenso paese sudamericano, i sudditi di Sua Maestà si pregiano di aver esportato il football nel paese che si sarebbe poi imposto come la superpotenza incontrastata del gioco: sulle prosciugate piane alluvionali di un fiume paulista, e non prima di aver liberato l’area da qualche capo di bestiame al pascolo, ventidue uomini in camicia, ornati i più da impegnativi baffi a manubrio e ognuno dedito in primis a mostrare d’aver appreso le norme non scritte del fair play più che i canoni del gioco, diedero vita alla prima partita ufficiale di calcio. Per la cronaca, il São Paulo Railways Team prevalse per 4-2 sulla selezione dell’azienda del gas, portando a contenuta eccitazione la nutrita folla di britannici sistemata su quegli spalti improvvisati, che a ogni rete risuonavano di aristocratici “hip hip hurrà!”. Gli osservatori del luogo non parvero travolti da precoce entusiasmo e un giornalista autoctono annotò con esotico distacco: «Dà loro una grande soddisfazione e provoca per converso grande dolore l’evento prodotto da una vescica giallastra ed elastica che viene indirizzata dentro un rettangolo formato da pali di legno».

Raramente, da allora, un gol è stato descritto con freddezza sì distaccata, soprattutto a quelle latitudini, ma i nativi impararono in fretta e nel 1901, alla conclusione del primo campionato ufficiale, il São Paulo Athletic Club, composto di soli immigrati albionici, giunse a pari merito con il Paulistano, che schierava una compagine di soli brasiliani: lo spareggio fu però appannaggio dei primi, grazie a una doppietta di Miller il pioniere.

Secondo altri, Miller non fu in effetti il primo pioniere e l’introduzione del calcio in Brasile va leggermente retrodatata e attribuita a un altro scozzese, tale Thomas Donohue, originario della periferia di Glasgow, dove ancora bambino apprese insieme il mestiere di tintore nella stamperia locale e i primi rudimenti del calcio. Diventato adulto, Thomas si trovò una moglie e mise al mondo un paio di figli. Fu così che la paga divenne insufficiente. Attirato dalle promesse di maggiore guadagno, varcò da solo l’oceano e accettò un impiego come maestro tintore presso l’appena impiantata fabbrica tessile di Bangu, un recente villaggio solcato da un’unica strada impolverata, che solo diversi decenni dopo si sarebbe mutato nell’iperpopolato distretto occidentale di Rio de Janeiro. Presto inserito nella ridotta comunità di tecnici e operai britannici, Donohue trovò che la musica e il ciclismo, i passatempi cui quella comunità prevalentemente si dedicava, non potessero reggere il confronto con il calcio che aveva lasciato in Scozia e, giunto finalmente il tempo di chiamare a sé la famiglia, inviò alla consorte e ai figlioletti i soldi per la traversata atlantica e la perentoria richiesta di includere fra i bagagli un pallone da football. Con quello, nel settembre del 1894, organizzò un incontro nel campo di fronte alla fabbrica dove lavorava. Purtroppo, fu capace soltanto di mettere l’una contro l’altra due squadre di appena sei giocatori, anche a causa della risoluta opposizione del padrone dell’azienda, il quale temeva che il gioco avrebbe distratto le maestranze dall’obiettivo precipuo della produzione.

Nella rigorosa ricostruzione filologica dei fatti, questo particolare svalorizza il contributo di Donohue e pone Charles Miller all’origine della catena di eventi che ha condotto al futbol bailado e alla scuola calcistica più celebre del pianeta. Il lascito di Donohue viceversa si collocherebbe, secondo i suoi battaglieri seguaci, nell’aver aperto le porte del gioco alla popolazione di colore: il Brasile fu l’ultimo stato occidentale ad abolire la schiavitù nel 1888 e alla fine del secolo la società era rigorosamente divisa secondo fratture razziali, cui Miller si adeguò supinamente, presentando il calcio esclusivamente all’alta società che frequentava in virtù dei benigni natali che aveva avuto in sorte.

Il tintore di Glasgow, al contrario, era immerso in un ambiente del tutto diverso. Era un operaio e nella fabbrica aveva familiarizzato con i locali e non si scandalizzava delle loro molteplici e diverse ascendenze. I neri dell’Africa, gli indios delle foreste e delle montagne, i creoli e i caraibici; gli italiani, i portoghesi e gli spagnoli; frequentava tutti loro e tutti potevano essere i compagni con cui prendere a calci un pallone. Il gioco venne così espropriato dai nativi e fecondato dalla loro energia creatrice. Uscì dai ristretti circoli della high society d’oltremare, si spogliò degli orpelli standardizzati dalle pur necessarie regole e divenne invenzione estemporanea e continua. Nacquero le finte di corpo, le discese ubriacanti, le andature sghembe e oscillanti, i voli a testa in giù e gambe all’aria, tutti mutuati dalla capoeira, la danza guerriera degli schiavi neri.

Perciò, è probabile che si debba ridimensionare il ruolo dei precursori britannici e dar credito a una leggenda tutta indigena che Lorenzo Iervolino ha recuperato in Un giorno triste così felice, la bella ricostruzione dell’emozionante vita di Sócrates, il capitano rivoluzionario del Brasile cui l’Italia di Enzo Bearzot chiuse in faccia le porte del paradiso. La leggenda narra di un gruppo di ragazzini neri e mulatti, scalzi e a malapena coperti da improvvisati perizomi, indifferenti al caldo e al sudore, che violano il sacro perimetro tracciato da Miller nell’ossequioso rispetto dei precetti della Football Association e si dirigono nel mezzo del campo per riprendere la loro bola, un cocco fresco e morbido, o un coagulo rozzo fatto di stracci e carta, e senza essere notati tornano indietro verso altri venti, o trenta, o quaranta di loro, per ricominciare la loro partita di pelada, privi di divise, senza confini di tempo e di spazio, senz’altre norme che quelle della piena felicità che regala un’informe palla che rotola.

Paolo Bruschi