Il 20 gennaio 1980, il presidente americano Jimmy Carter propose di disertare i Giochi moscoviti in risposta all'invasione sovietica dell'Afghanistan

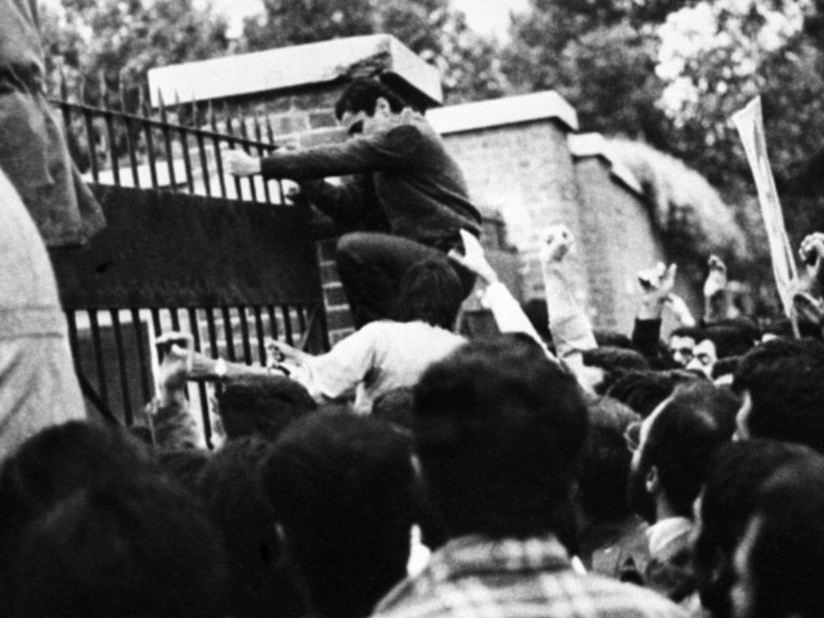

L’assalto all’ambasciata americana di Teheran, da parte dei militanti islamici fanatizzati dalla rivoluzione khomeinista, occupa un posto di adeguato rilievo nell’evoluzione, o sarebbe meglio dire, nella progressiva degenerazione dei rapporti fra Islam e Occidente - cui oggi paiono appesi i destini del mondo -, ma non fu all’origine del cosiddetto “scontro di civiltà”, teorizzato all’inizio degli anni ‘90 dal politologo Samuel Huntington. All’epoca, infatti, le relazioni internazionali erano ancora modellate dalla logica della guerra fredda, la vera linea di faglia che divideva il pianeta in due schieramenti ideologicamente contrapposti e che oscurava ogni altra strategia di politica estera.

Gli assalitori iraniani che il 4 novembre 1979 presero il controllo della legazione statunitense, sequestrandone le persone all’interno, manifestarono in tal modo la propria indignazione verso Washington, che aveva concesso all’esiliato scià Reza Pahlavi di recarsi a New York per ricevere delle cure mediche. Il regime dittatoriale del sovrano era stato appena sradicato dalla ribellione guidata dall’ayatollah Khomeini, che instaurò la repubblica islamica e fece della sharia la legge suprema dello Stato. Nell’eccitata atmosfera seguita alla defenestrazione dello scià, Khomeini non perse l’occasione di sfruttare la crisi dell’ambasciata per porsi alla testa del movimento islamico mondiale. Respinse ogni richiesta di liberare gli ostaggi, anche quella venuta, con grande fragore simbolico, dal voto unanime del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e, quando finalmente decise di cedere, si limitò a rilasciare i cittadini non americani e poi, fra gli statunitensi, le donne e i bambini: gli altri 52 ostaggi sarebbero rimasti alla mercé dell’ayatollah per ulteriori 14 mesi, senza che l’azione del presidente Jimmy Carter riuscisse a scalfire la tetragona risolutezza dell’autocrate di Teheran.

Il vano prodigarsi dell’Amministrazione americana, prima accusata di eccessiva arrendevolezza e poi di tragica incompetenza, per il fallito tentativo di liberazione manu militari che il 24 aprile 1980 costò la vita a otto soldati statunitensi, espose il presidente Carter al canonico calo nei sondaggi e alla conseguente prospettiva di perdere la rielezione del novembre successivo.

Poiché, come detto in avvio, la stella polare sullo scacchiere geopolitico mondiale era ancora quella della secca contrapposizione ideologica Est-Ovest, l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Armata Rossa nella notte di Natale del 1979, decisa dal Cremlino per soccorrere il governo amico insidiato dai mujaheddin, offrì a Carter l’occasione per restaurare il prestigio perduto e per mostrare ai delusi e impoveriti (dalla stagflazione degli anni ’70) elettori americani la faccia da duro. Secondo una ben collaudata logica elettorale, l'Amministrazione in carica intendeva compattare il fronte interno dietro la figura del presidente, impegnato nell’estenuante lotta contro un sempre incombente e minaccioso nemico esterno.

Senza curarsi troppo delle conseguenze a lungo termine e di eventuali accuse di schizofrenia, la Casa Bianca prese a sostenere – seppur ufficiosamente - i guerriglieri afghani, seguaci di quello stesso islamismo estremista da cui gli Usa erano tenuti in scacco in Iran. Inoltre, e qui si giustifica la coerenza di questo post con il tema del blog, Carter assunse un’altra, clamorosa decisione.

Il 20 gennaio 1980, in un’intervista rilasciata alla NBC, il presidente propose di spostare o cancellare i Giochi olimpici fissati per l’estate seguente a Mosca, qualora l’Armata Rossa non si fosse ritirata entro un mese dall’Afghanistan. Se questo non fosse successo, era il contenuto di una lettera inviata a Robert J. Kane del Comitato olimpico americano, Washington avrebbe chiesto agli atleti americani di astenersi unilateralmente dal partecipare: «Deve essere affermato chiaramente che l’Urss non può calpestare la volontà di una nazione sovrana e continuare a fare affari con il resto del mondo come se niente fosse», disse il presidente, che propose altresì di trovare una sede unica e stabile per le Olimpiadi, facendo a tal proposito il nome della Grecia.

Lord Killanin, presidente del CIO, si affrettò a precisare che lo spostamento dei Giochi da Mosca sarebbe stato tecnicamente e legalmente impossibile e giudicò affrettato il pronunciamento di Carter. Il Cremlino, dal canto suo, affermò che l’Urss avrebbe mandato in ogni caso i propri rappresentanti a Lake Placid, nello Stato di New York, dove erano sul punto di aprirsi le Olimpiadi invernali.

Nel marzo successivo, mentre gli ostaggi americani ancora languivano nell’ambasciata mediorientale, il Comitato olimpico degli Usa votò il boicottaggio dei Giochi. Per somma beffa dei tanti campioni a stelle e strisce che avevano finalizzato quattro anni di dura preparazione alla kermesse moscovita, Carter fece approvare dal Congresso una norma che consentiva di ritirare il passaporto agli atleti che avessero minacciato di violare il boicottaggio.

Altre nazioni seguirono l’esempio degli Stati Uniti, che neanche trasmisero le gare olimpiche per televisione. Fra le altre, rinunciarono alla spedizione olimpica la Cina, da poco riammessa nel Comitato olimpico internazionale, la Germania Ovest, il Canada, il Giappone, Israele, il Cile e l’Argentina. Altri alleati degli americani, come la Francia, la Gran Bretagna, la Svezia e l’Italia, decisero di partecipare, benché sotto le insegne del CIO e senza gli atleti militari. Solo 81 paesi gareggiarono infine all’ombra dei cinque cerchi. Il medagliere fu dominato dai sovietici, che raccolsero ben 195 medaglie, di cui 80 d’oro, seguiti dai tedeschi orientali, che arrivarono a 47 ori. L’Italia si piazzò al quinto posto del medagliere, con 8 vittorie e 15 allori complessivi.

Nel 1984, l’Urss restituì la cortesia e guidò il boicottaggio dei paesi dell’Est contro le Olimpiadi di Los Angeles, giustificandolo con i presunti problemi di sicurezza cui sarebbero andati incontro gli atleti sovietici, dato il clima di aspra ostilità esistente negli Stati Uniti. I paesi che aderirono toccarono tuttavia il record di 140 (erano tornati la Cina dopo 32 anni e quasi tutti i paesi africani, che avevano disertato anche i Giochi di Montreal del 1976 per protestare contro l’apartheid sudafricano), ma a giudicare dal numero dei record mondiali battuti (36 a Mosca e solo 10 a Los Angeles), il livello tecnico fu più basso in America che in Russia – e, forse non a caso, l’Italia stabilì nel 1984 il suo massimo storico con ben 14 ori.

Nel novembre del 1980, Jimmy Carter lasciò il Campidoglio a Ronald Reagan, che immediatamente avviò delle trattative per il rilascio dei connazionali detenuti nella capitale iraniana, con la mediazione di negoziatori algerini. Dopo 444 giorni di prigionia, il 20 gennaio 1981, esattamente un anno dopo l’intervista con cui l’ex presidente aveva lanciato il boicottaggio olimpico e in contemporanea con l’insediamento di Reagan alla Casa Bianca, gli ostaggi furono rilasciati.

Dal canto suo, l’Urss si ritirò dall’Afghanistan nel febbraio 1989, appena pochi mesi prima della completa dissoluzione dell’intero blocco comunista.

Paolo Bruschi