(segue dal post del 28 aprile 2014)

Nel 1985, andò in scena un nuovo episodio della rivalità, con Boston che si era appropriata del miglior record della stagione, vincendo 40 partite su 41 in casa. L’imbattibilità casalinga fece fiorire leggende sul conto della dimora dei Celtics: il parquet incrociato è malmesso, ma Boston omette di ripararlo perché ne conosce ogni insidia e lo sfrutta per penalizzare le squadre ospiti; anche le retine dei canestri sono modificate, allo scopo di rallentare la discesa del pallone e assecondare il ritmo compassato dei bianco-verdi e soprattutto per raffrenare il fulmineo contropiede dei Lakers.

Il 27 maggio, i due quintetti aprirono il loro nono confronto di finale con la gara che passò alla storia come il “Massacro del giorno della memoria”. I Celtics ruggirono con un demolitorio 148-114, il maggior scarto di sempre in una finale NBA, cui cooperò in modo determinante il comprimario Scott Wedman, che segnò tutti i suoi 11 tiri dal campo, comprese quattro triple.

Dopo l’imbarazzante esordio, i Lakers risorsero in gara-2, trainati dall’ormai 38enne Jabbar, che mise a referto 30 punti e 17 rimbalzi. La serie fece dunque rotta verso la California per le successive tre partite, dopo che la Lega aveva varato il format 2-3-2 per ridurre i faticosi viaggi aerei delle finaliste.

Al Forum di Inglewood, di fronte alle star hollywodiane schierate in prima fila, fra le quali spiccava Jack Nicholson con indosso le sgargianti giacche colorate già mostrate nel coevo film “L’onore dei Prizzi”, gli uomini di Riley restituirono agli avversari il vantaggio del fattore campo in gara-4, persa per un canestro allo scadere di Dennis Johnson. Prevalsero però nel successivo confronto. La serie migrò di nuovo all’Est, riproponendo il copione tante volte visto nei formidabili anni ’60, con i Celtics certi di rovesciare l’andamento della sfida, facendo leva sul complesso d’inferiorità dei giallo-viola e sul celeberrimo orgoglio del Garden.

Gara-6 si giocò il 9 giugno. I tifosi di Boston ebbero subito una brutta sorpresa, poiché L.A. teneva il campo con inusuale confidenza, ribattendo punto su punto e sostenendo lo stress di una gara sul filo del rasoio. Le squadre andarono al riposo appaiate sul 55-55, poi Magic e Kareem produssero il massimo sforzo nel terzo quarto, aprendo il punteggio e infine resistendo al prevedibile ritorno di Boston, i cui caldissimi e rumorosi supporter per una volta ammutolirono: per la prima volta nella storia, i nemici erano venuti, avevano battagliato sul parquet incrociato e se ne erano fuggiti con il titolo. Il vecchio Jabbar per la seconda volta in carriera si impadronì del riconoscimento di miglior giocatore delle finali e il proprietario dei Lakers, Jerry Buss, dichiarò orgogliosamente: «Questa vittoria cancella dal vocabolario una delle più odiose frasi della lingua inglese: “I Lakers non hanno mai battuto i Celtics” non potrà essere più detto!».

L’anno dopo, ancora ebbri di gioia, i californiani cedettero il passo agli Houston Rockets, le cui acerbe “Torri gemelle”, Ralph Sampson e Akeem Olajuwon, nulla poterono contro l’esperienza dei Celtics.

Poi, venne il 1987 e la solenne consacrazione di Earvin “Magic” Johnson nell’olimpo dei più grandi di ogni tempo. L’atipico play-maker vinse il primo MVP della carriera e sospinse i compagni fino al miglior record della Lega e, oltre, a una tranquilla sessione di playoff verso l’usuale rendez-vous conclusivo contro Boston, che al contrario era rocambolescamente sopravvissuta a una sanguinosa serie contro gli ancora inesperti Detroit Pistons. L.A. si apprestò al confronto decisivo contro i classici antagonisti con il vantaggio del fattore campo, che sfruttò a dovere portandosi con relativa facilità sul 2-0. Magic aveva ormai pienamente surrogato la declinante leadership dell’attempato Jabbar e ora poteva giovarsi dell’ingresso nella piena maturità di James “Big game” Worthy, le cui statistiche miglioravano sensibilmente nella post-season. Anche il tosto Kevin McHale aveva dovuto accorgersi della crescita della sinuosa ala di Riley, di cui non riusciva a contrastare il maggior atletismo. Molti schemi dell’imbrillantinato coach californiano prevedevano dei veri e propri isolation-game, in cui Worthy scendeva in attacco spalle a canestro e beffava McHale con una rotazione sul piede-perno e un rapido sprint fra l’avversario e la linea di fondo, concluso spesso in lay-up o addirittura con una schiacciata.

La terza gara, nel Massachusetts, fu però appannaggio dei Celtics e tutti capirono che gara-4 sarebbe stata la partita pivotale della serie. Fu ancora un 9 giugno, anche se in Italia la vedemmo l’indomani, vista la programmazione differita di Italia1, che tuttavia non scalfì minimamente la suspense dei pionieristici appassionati italiani, dato che nell’epoca pre-internet era assai facile restare all’oscuro di eventi con risonanza di nicchia nel nostro paese.

Il Garden avvampò immediatamente in una bolgia infernale e parve spronare Boston oltre i propri limiti, imponendo la solita e fatale diminutio ai giallo-viola. Byron Scott retrocesse a tremebondo neofita e perfino Jabbar incappò in una pessima giornata al tiro. Toccò a Magic caricarsi la squadra sulle spalle, assecondato dalla solida prestazione di Worthy, mentre dalla panchina uscì il flessuoso Michael Cooper, che mise canestri importanti e soprattutto montò una guardia asfissiante su Bird.

I Celtics partirono avanti e fecero l’andatura. Come due anni prima, Los Angeles resistette alla pressione di una gara ad inseguimento e, nel terzo quarto, indietro di 16 punti, non cedette al panico e rinvenne con tenacia, usando quella saldezza psicologica che era sempre stata tipica dei rivali. Gli ultimi minuti furono spalla a spalla, con Boston però sempre al comando. Infine, a 30 secondi dalla fine, L.A. ebbe la chance di mettere il muso avanti per la prima volta da che aveva condotto 5-4: Magic lanciò un lob verso Jabbar che con le sue 40 primavere si elevò sopra una selva di braccia, raccolse al volo l’assist e lo schiacciò a canestro: 104-103 per gli ospiti. All’ovvio time-out, K.C. Jones disegnò uno schema per Larry Bird, che con freddezza glaciale centrò una bomba dall’angolo. Sotto di due, Jabbar conquistò un paio di liberi: infilò il primo e sbagliò il secondo, dal grappolo di uomini protesi a rimbalzo, la palla schizzò oltre la linea laterale e gli arbitri l’assegnarono agli ospiti. Riley chiamò il break e orchestrò il solito schema per i tempi duri: palla a Magic e vediamo!

Cooper rimise verso Magic, che ebbe subito McHale alle calcagna. Con un paio di palleggi finse una penetrazione centrale, McHale indietreggiò per fronteggiare la probabile accelerazione e, grazie a quel minimo spazio, Magic si diresse verso la lunetta, da dove armò il suo piccolo gancio-cielo (“baby sky-hook”, lo chiamava, per distinguerlo dal marchio di fabbrica di Kareem), che terminò la dolce parabola nella retina: “Nothing but the net!”, ci aveva insegnato Dan Peterson.

Fu il definitivo sorpasso nel pantheon degli immortali della palla a spicchi, Magic aveva alla fine messo dietro di sé Larry Bird. Boston riuscì ancora a vincere gara-5, in pratica rendendo un favore agli avversari che poterono festeggiare il titolo al Forum. Alla gara decisiva, Jabbar si presentò con i classici occhialoni intorno al cranio per la prima volta rasato, accrescendo il suo ascendente sul centro avversario Robert Parish e di fatto segnando il destino dell’incontro: i suoi 32 punti furono determinanti nello spezzare la disperata resistenza dei Celtics, che dopo essere andati al riposo con 5 punti di vantaggio, finirono per arrendersi 106-93. Anche la “Gazzetta dello sport” onorò il venerabile capitano dei Lakers, occupando il quarto basso della prima pagina con una foto di Jabbar vanamente contrastato da Bill Walton.

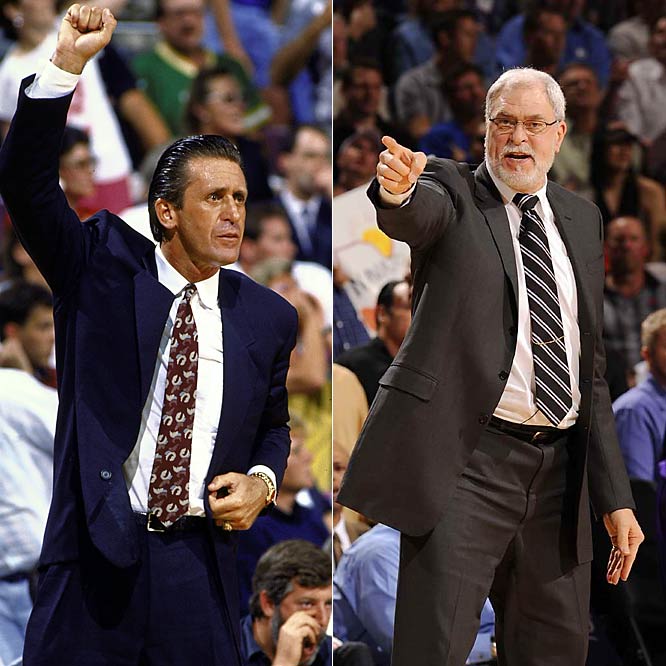

Durante la parata trionfale per le strade di Los Angeles, Pat Riley promise che i Lakers sarebbero stati la prima squadra a succedere a se stessa da quando ci erano riusciti proprio i Celtics nel 1969. Animati dal sacro fuoco di una missione storica, Magic & co. onorarono la parola del loro coach, superando i durissimi “bad boys” di Detroit e silenziando, proprio alla fine del loro ciclo straordinario, chi li aveva sempre considerati un team scintillante ma privo di temperamento.

Quando si fecero da parte Bird e Magic, il primo per raggiunti limiti di età e per le bizze della schiena, il secondo per aver contratto il virus dell’HIV, le due franchigie più gloriose della Lega conobbero un simultaneo periodo di crisi. Per i californiani l’eclissi durò fino all’arrivo di Phil Jackson, il coach che disciplinò e fece convivere le riottose stelle Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, al punto da condurle a una tripletta all’esordio del nuovo millennio. I Celtics dovettero attendere un po’ di più, fino a che il general manager Danny Ainge non affiancò al capitano Paul Pierce, il lungo Kevin Garnett e la guardia Ray Allen, ricostituendo in versione moderna i “Big three” che erano stati Bird, Parish e McHale. Con una clamorosa resurrezione, in una sola stagione, Boston passò dal peggior record del campionato al migliore e nel 2008 si ripresentò alle finali, incontrandovi i vecchi nemici di Los Angeles, i quali avevano grandemente beneficiato dell’acquisito a metà stagione dello spagnolo Pau Gasol.

La partita decisiva della serie fu la quarta, al nuovo Staples Center di Los Angeles. Sotto per 2-1, i Lakers spinsero a tavoletta all’avvio del match, chiudendo il primo quarto sul 35-14, il massimo scarto mai registrato in una finale NBA al termine della frazione iniziale. Tennero un rassicurante vantaggio fino a buona parte del terzo quarto, allorché subirono un devastante parziale di 21-3 che rovesciò le sorti dell’incontro e issò i bianco-verdi a tre vittorie contro una. L.A. vinse la partita dopo e la serie tornò nel Massuchusetts, dove gara-6 fu semplicemente senza storia. I passionali tifosi che adesso assiepavano il nuovo TD Banknorth Garden soffrirono solo nel primo quarto, i Celtics aprendo un divario di 23 punti all’intervallo, che fu dilatato fino al 131-92 finale, che umiliò i Lakers e rappresentò il più ampio scarto di sempre in una partita per l’aggiudicazione del titolo.

L’anno seguente, Kobe Bryant uscì finalmente dall’ombra dell’ex compagno O’Neal, cui la maggioranza degli addetti ai lavori attribuiva il merito della tripletta degli anni 2000-2002, e condusse i rinnovati Lakers al loro quindicesimo anello, battendo in finale gli Orlando Magic. Tuttavia, per ambire a sedere a fianco di George Mikan, Jerry West, Kareem Abdul Jabbar e Magic Johnson nella galleria degli eroi giallo-viola, Bryant sapeva di dover ancora adempiere a un’ultima, decisiva missione: sconfiggere i Celtics in finale. E l’occasione si presentò nel 2010.

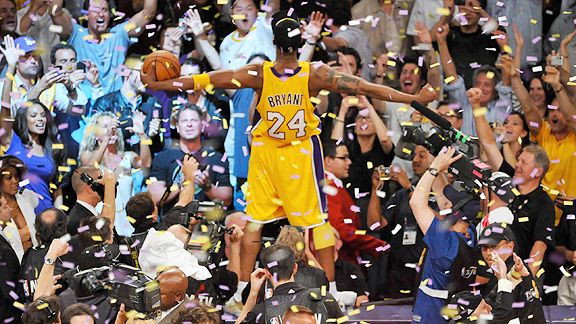

Le squadre si scambiarono una vittoria per parte in trasferta, i Celtics vinsero gara-2, soprattutto in virtù della performance mostruosa di Ray Allen, che infilò otto triple assommando 32 punti in totale, e restituirono il favore il match seguente, sempre a causa di Allen, stavolta disastroso con uno score di 0-13 dal campo. Si arrivò dunque alla dirimente gara-7, che i Lakers giocarono in casa e si aggiudicarono per 83-79 alla fine di un match deludente tecnicamente, senza giocate di alto livello, ma ricco di pathos e tensione, che prese la direzione del quintetto che maggiormente volle il successo, che fortissimamente desiderò la vittoria, anche nel momento in cui dovette fronteggiare un passivo di 13 punti. Un po’ sorprendentemente, almeno rispetto alla lunga storia dell’antagonismo di cui trattiamo, furono i Lakers a mostrare la maggiore determinazione e voglia di vincere, grazie alla sola superstar in campo, a quel Kobe Bryant che riscattò una prestazione scadente, caratterizzata da appena 6 canestri su 24 tiri, con addirittura 10 punti nel rush finale, finendo con la palla in mano e una plateale richiesta di ovazione al suo pubblico in adorazione.

Per Phil Jackson, il coach “zen” che aveva sposato la causa dei californiani fino al punto di fidanzarsi con Jeanie Buss, la figlia del patron Jerry, fu il quinto anello coi Lakers, l’undicesimo da allenatore dopo i sei vinti negli anni ’90 alla guida dei Chicago Bulls di Michael Jordan.

Mentre i playoff della stagione in corso stanno emettendo i primi verdetti, viene da chiedersi se gli attuali LeBron James o Kevin Durant sapranno incamminarsi nel solco dell’affascinante rivalità appena descritta o se si dovrà attendere il ritorno in auge di Boston e Los Angeles per leggere altre pagine leggendarie nella storia della NBA.