Da pochi giorni sono iniziati i playoff della NBA, da cui sono esclusi sia i Boston Celtics che i Los Angeles Lakers, i quali nella corrente stagione a stento si sono mantenuti sopra il 30% di partite vinte. Ai principianti della pallacanestro americana potrà risultare strano, ma i dimessi Celtics e Lakers sono le franchigie che hanno fatto la storia di questo sport, detenendo rispettivamente il record di titoli vinti (17) e di finali disputate (31), oltre a essere in testa nella graduatoria delle presenze nella post-season con 50 e 61 apparizioni. L’ultima eliminazione combinata si era verificata giusto venti anni fa, nella stagione 1993-94.

Da pochi giorni sono iniziati i playoff della NBA, da cui sono esclusi sia i Boston Celtics che i Los Angeles Lakers, i quali nella corrente stagione a stento si sono mantenuti sopra il 30% di partite vinte. Ai principianti della pallacanestro americana potrà risultare strano, ma i dimessi Celtics e Lakers sono le franchigie che hanno fatto la storia di questo sport, detenendo rispettivamente il record di titoli vinti (17) e di finali disputate (31), oltre a essere in testa nella graduatoria delle presenze nella post-season con 50 e 61 apparizioni. L’ultima eliminazione combinata si era verificata giusto venti anni fa, nella stagione 1993-94.

Ma quali sono state le tappe di questo dominio e della conseguente rivalità, forse la più celeberrima degli sport professionistici a stelle e strisce?

Celtics e Lakers iniziarono a sfidarsi agli albori della Lega, in piena “Guerra fredda”. All’epoca, i “Lacustri” alloggiavano ancora nella fredda Minneapolis e doveva pertanto stabilirsi la contrapposizione domestica Est-Ovest, che avrebbe psicosociologicamente segnato la rivalità al suo apogeo. Pur avendo esordito nel campionato due anni dopo la sua inaugurazione, i Lakers imposero subito la propria legge vincendo 4 dei primi 5 tornei cui parteciparono, cedendo poi il testimone ai “fondatori” di Boston, attivi fin dall’edizione inaugurale del 1946-47, i quali conquistarono il primo titolo nell’anno da matricola del centro Bill Russell, un gigante capace di un gioco no-frills tutto difesa e rimbalzi, il cui strapotere sotto le plance permise ai verdi di infilare ben 11 “anelli” in 13 stagioni, fra cui 8 consecutivi fra il 1959 e il 1966.

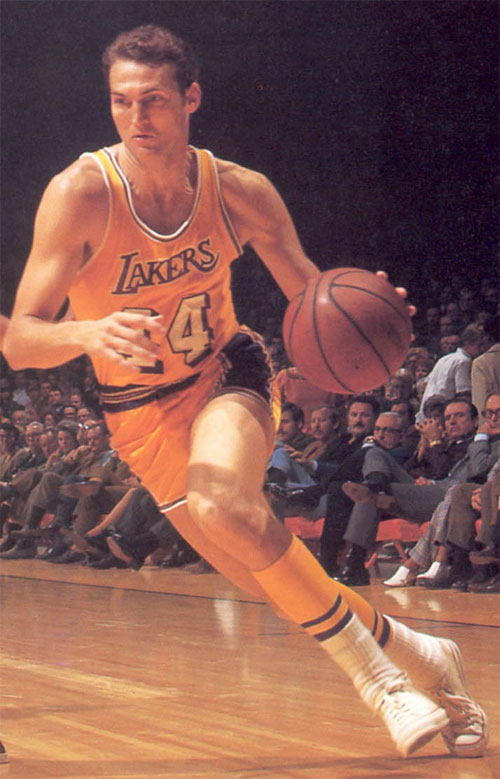

In quel periodo, i Lakers si erano trasferiti a Los Angeles ed erano diventati la vittima predestinata della compagine del Massachusetts, cui cedettero per ben sette volte nell’atto conclusivo. Di fronte al sigaro dell’allenatore Red Auerbach, nulla poteva un quintetto che pure annoverava star epocali come Elgyn Baylor e Jerry West. La maggiore solidità dei celtici, impersonata dal gelido raziocinio del play-maker Bob Cousy e dall’imponente volumetria di Russell, spinse il nicotinico coach fino al record di 9 titoli. Onusto di gloria, Auerbach si ritirò dietro la scrivania e lasciò la squadra in mano allo stesso Russell, che divenne così il primo afro-americano a guidare una franchigia NBA, concentrando i ruoli di giocatore e allenatore.

L’episodio più eclatante delle sudditanza dei Lakers nei confronti dei Celtics furono le finali del 1969, cui Boston giunse dopo una mediocre stagione regolare e avendo sorpreso i favoriti Philadelphia 76ers e New York Knicks nei turni precedenti. I Lakers avevano invece compilato il miglior record della Lega e potevano contare sul vantaggio del fattore campo, oltre ad aver aggiunto Wilt Chamberlain alle stelle di lungo corso Baylor e West. Le prime partite furono due facili vittorie per L.A., che cedette la terza in trasferta e si ritrovò avanti di uno nella quarta, a 7 secondi dalla fine e con la palla in mano. Nell’assordante frastuono del Boston Garden, tuttavia, Baylor sprecò il possesso e Sam Jones sfruttò un triplo blocco dei compagni per siglare il canestro del sorpasso a fil di sirena. Le due gare successive furono una vittoria per parte, così apprestando lo scenario per la decisiva gara-7 al Forum di Los Angeles.

Il 5 maggio 1969, Bill Russell motivò i compagni distribuendo loro i volantini che i Lakers avevano fatto stampare per pubblicizzare l’evento e in cui davano istruzioni ai fan per la successiva cerimonia di premiazione dei giallo-viola. Con un’insolita tattica di corsa e tiro, i Celtics si trovarono avanti di nove a cinque minuti dal termine e resistettero alla furiosa rimonta dei rivali, trascinati dallo zoppicante West, che mise insieme 42 punti e diventò il solo a vincere il riconoscimento di Most Valuable Player delle finali senza conquistare il titolo NBA, che andò ancora a Russell, pur sempre in grado di accumulare ben 21 rimbalzi in quella che fu l’ultima gara della sua carriera.

Negli anni ’70, si verificò una divaricazione nelle traiettorie delle due squadre. I Celtics proseguirono nei successi, rafforzando il mito del “Celtic pride”, più che mai incentrato su una consistenza agonistica impareggiabile, incarnata da gladiatori quali Dave Cowens, John Havlicek e Don Nelson. Il Boston Garden diventò semplicemente inviolabile. I Lakers scritturarono Kareem Abdul Jabbar, ma ai trionfi personali del centro convertito all’islamismo non seguirono vittorie corali. Mancava a L.A. quello che issava Boston al di sopra di avversari tecnicamente più attrezzati: gli “occhi della tigre”.

La prima scelta nel draft del 1979, che arrise ai Lakers per sorteggio sui Chicago Bulls, avrebbe cambiato il destino del proverbiale antagonismo. A Los Angeles sbarcò Earvin “Magic” Johnson, che all’inizio dell’era reaganiana riportò i californiani al titolo, tramandando ai posteri la leggendaria prestazione di gara-6 delle finali contro i Philadelphia 76ers. Con Jabbar appiedato da una caviglia dolorante, il giovane Magic evoluì da centro, infilò 42 punti, catturò 15 rimbalzi e restò immacolato dalla linea dei tiri liberi.

Nel 1981, con il nuovo astro Larry Bird, Boston si riprese l’anello sottomettendo i sorprendenti Houston Rockets, che avevano inaspettatamente escluso in primo turno proprio i Lakers, che tornarono al vertice l’anno seguente con Pat Riley in panchina, capace di disciplinare l’anarchico veterano Bob MacAdoo, che si acconciò al ruolo di sesto uomo da cicaleggiante folgoratore di retine che era stato in gioventù.

Nel 1983, Moses Malone si trasferì ai 76ers e con Julius Erving riportò l’anello nella città dell’amore fraterno, annichilendo in finale i detentori per 4-0.

Fu in quel periodo che, grazie alle telecronache registrate del duo Andrea Bassani e Dan Peterson, arrivò in Italia la NBA, che proprio allora poneva le basi della sua espansione planetaria, facendo leva sulla spettacolare contrapposizione fra Boston e Los Angeles, fra Bird e Magic, fra due squadre che evocavano le differenze fra le due città: freddi, implacabili e tetragoni gli uomini di coach K.C. Jones, destinati perciò a prevalere nelle gare con punteggio basso o decise in volata; funambolici, virtuosi ma condannati a soccombere dal loro stesso pavido talento gli all-blacks del Pacifico.

Le finali del 1984 segnarono il secondo picco della soggezione dello showtime di L.A. al pride di Boston. Dopo aver vinto gara-1 in trasferta, i Lakers erano avanti 113-111 anche nella seconda, a un passo dal colpo del k.o.: a 18 secondi dalla fine, James Worthy sbagliò la rimessa in gioco, consegnando il pallone nella mani di Gerald Henderson, che pareggiò con un facile sottomano. L’ultimo possesso era ancora dei Lakers ma Magic lasciò stoltamente che il tempo si esaurisse senza impostare uno schema di tiro. Nel supplementare, i padroni di casa prevalsero in piena erezione agonistica e nell’assordante pandemonio dei più europei tifosi della Lega.

Anche in gara-4, Los Angeles passò vicino ad assicurarsi un vantaggio di due partite, presentandosi con 5 punti di margine a un minuto dalla sirena: ancora una volta alcuni errori banali, fra cui una palla persa da Magic Johnson, permisero ai Celtics di forzare gli avversari all’over-time e di superarli di nuovo nella stretta conclusiva.

Boston finì per prevalere 4-3 e parve blindare per sempre l’inerzia di una contesa dall’esito sempre scontato. I fan di Boston coniarono il soprannome “Tragic Johnson” per riferirsi alle deludenti prestazioni di Magic, che erano costate la serie e il titolo ai Lakers. Rispetto al tetraedrico Bird, il n. 32 di L.A. appariva una stella minore.

(Continua)